概念

中医认为糖尿病的发病,内因为素体阴亏、禀赋不足。其外因主要为饮食不节,过食肥甘;精神刺激,情志失调;形体肥胖,活动减少;劳欲过度,损耗阴精等。以上诸因皆可导致阴津亏耗,燥热偏盛;阴虚为本,燥热为标。两者互为因果,燥热愈甚则阴愈虚,阴愈虚则燥热愈甚。其发病常以阴虚燥热开始,病变部位主要在肺、脾(胃)、肾三脏,尤以肾为主。肺主气为水之上源,敷布津液,肺热津伤则口渴多饮。胃为水谷之海,主腐熟水谷,胃热炽盛则多食善饥。肾主水,藏精而司开阖,肾阴亏损,阴虚阳盛,肾之开阖失司,固摄无权,水谷精微直趋下泄,则糖从尿泄而为尿糖,尿多而甜或尿浊如脂膏。本病迁延,阴损耗气及阳,而致气阴两伤、阴阳俱虚。五脏六腑、五体五官均可受累。然而阴虚、燥热、气虚、阳虚均可影响水液代谢、血液运行,而致痰、湿、瘀血内阻,终致气阴两伤、阴阳俱虚、络脉瘀阻、痰湿内停,从而出现多种慢性并发症。

鉴别与治疗

【证治方药】

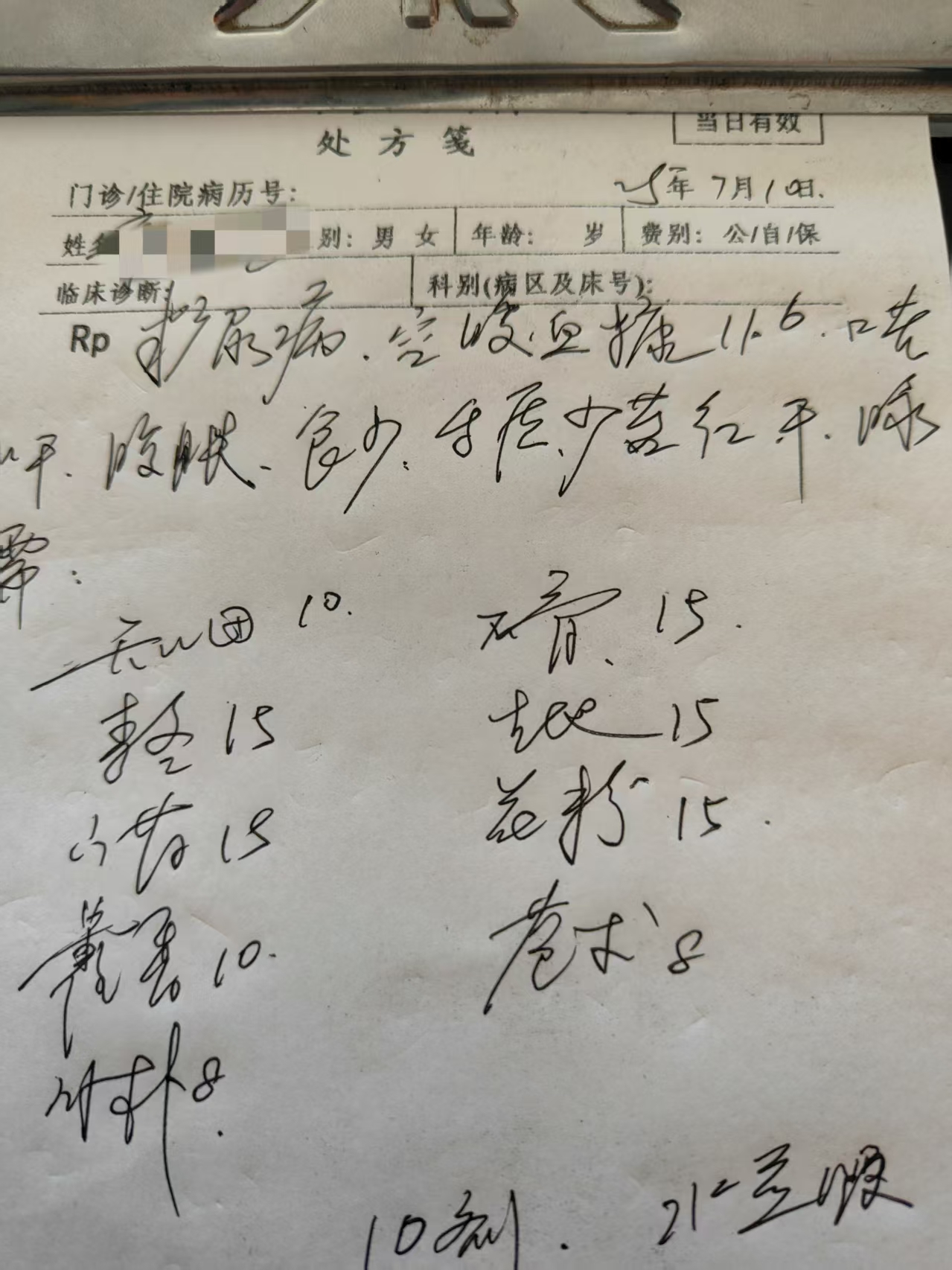

(一)阴虚燥热

1.临床表现:高血糖,烦渴多饮,口舌干燥,小便频数量多,或体重减轻,或大便干结。舌边赤红,苔薄黄,脉洪数或弦滑。

2.病因病机:肺燥津伤,阴津耗损,燥热在上,肺失治节,水不化气,直趋于下,尿频量多。可见于糖尿病早期。

3.治法:滋阴清热,润燥生津。

4.方剂:消渴方(《丹溪心法》)合二冬汤(《医学心悟》)加减。

药物:生地30g,麦冬15g,沙参15g,天冬15g,知母15g,天花粉30g,人参9g,黄芩9g,黄连3g,甘草3g。

方义:生地、麦冬、天冬、沙参滋阴生津,润肺止渴;知母、天花粉清热生津,黄连、黄芩清上焦燥热,人参益气生津,甘草调中。

加减:如见纳呆腹胀加砂仁、枳实、木香理气,兼见血瘀加葛根、丹参、红花活血。精神紧张,情志不舒,加柴胡、白芍疏肝;烦渴甚者,加乌梅、石膏清热生津;大便干结者,加全瓜萎、玄参润肠通便。

5.变通法:若烦渴较甚,渴喜冷饮,疲乏消瘦,舌苔黄燥少津,脉洪大者,为肺胃燥热,津液耗伤。可用大剂白虎加人参汤(《金匮要略》)加减,清肺胃之热、益气生津止渴,药用生石膏、知母、甘草、人参、麦冬、五味子、山药(用山药代粳米)等。

(二)胃热炽盛

1.临床表现:高血糖,多食易饥,形体消瘦,溲数尿甜,心烦口渴多饮,或大便秘结。舌红,苔黄干燥,脉滑实有力。

2.病因病机:胃热炽盛,胃火杀谷故多食易饥。胃热伤津,引水自救故口渴多饮。

3.治法:清胃润燥,养阴保津。

4.方剂:玉女煎(《景岳全书》)合增液汤(《温病条辨》)加减。

药物:生熟地各15〜30g,生石膏60g(先煎),知母12〜15g,麦冬15g,玄参30g,葛根15g,黄 连6g,黄芩6g,牛膝10〜15g。

方义:石膏、知母清胃润燥生津,少用黄连、黄芩清热泻火,生地、麦冬、玄参养阴清热,葛根升清生津,牛膝引火下降。

5.变通法:若是饮食无度,渴喜冷饮,口干焦燥,大便燥结,胃中痞满不适,苔黄燥,脉滑数,属胃热燥结者,宜清胃泻火、润肠通便,方用增液承气汤(《温病条辨》)加减,药用玄参、生地、麦冬、大黄、芒硝、生石膏、天花粉等。

(三)气阴亏虚

1.临床表现:高血糖、尿糖,但无明显的多饮、多尿、多食症状,精神不振,四肢乏力,倦怠乏力,易疲劳,口干咽干,或能食与便溏并见,或有大便干结,或饮食减少,或心悸气短,或自汗盗汗,或头晕耳鸣。舌体胖或有齿痕,苔白而干,脉弦细或沉细或虚弱。

2.病因病机:正气不足,脾失健运,清气不升,津液无源以生,精微外泄于下。

3.治法:益气健脾,生津止渴。

4.方剂:七味白术散(《小儿药证直诀》)合生脉散(《内外伤辨惑论》)加减。

药物:黄芪15〜30g,人参5g,苍白术各10〜15g,茯苓15〜30g,怀山药15〜30g,甘草6g,木香6g,藿香10g,葛根15〜30g,天冬10g,麦冬10〜15g,五味子6〜10g。

方义:黄芪、人参、白术、茯苓、怀山药、甘草补中益气,苍术、白术燥湿健脾,木香、藿香醒脾行气散津,葛根升清生津,天冬、麦冬、五味子养阴生津。

加减:肺有燥热加地骨皮、知母、黄芩清肺,口渴明显加天花粉、生地养阴生津,气短汗多加黄精、山萸肉敛气生津,食少腹胀加砂仁、鸡内金健脾助运。

5.变通法:烦渴多饮,口舌干燥者,也可用生脉散(《内外伤辨惑论》)合增液汤(《温病条辨》)加黄芪、山药、苍术,益气健脾,养阴生津。

(四)气阴两虚兼瘀

1.临床表现:高血糖、尿糖,无明显的多饮、多尿、多食症状,仅有口干咽干,或有便干,倦怠乏力,易疲劳,或心悸气短,或自汗盗汗,或头晕耳鸣。兼有多种并发症表现,如视物模糊,胸闷憋气或心前区疼痛,下肢麻木疼痛,半身不遂等。血黏度增高,血小板聚集率增强,甲皱微循环异常。舌胖或有齿印,舌质紫黯或有瘀斑,舌下络脉紫黯怒张,脉弦细或沉细或细数。

3.治法:益气养阴,活血化瘀。

4.方剂:益气养阴活血方(东直门医脘经验方)。

药物:太子参15g,黄精30g,生地30g,玄参30g,丹参30g,川芎15〜30g,桃仁6〜10g,虎杖15〜30g,生大黄8〜10g,葛根10〜15g,当归10g,枳实10g。

方义:太子参、黄精益气,生地、玄参滋阴,丹参、川芎、桃仁、虎杖、大黄、葛根、当归活血化瘀,枳实理气。实验研究表明:黄精、生地、玄参、葛根均有降糖作用,且黄精、虎杖具有降脂作用,当归、丹参、川芎、桃仁具有抑制血小板黏附聚集而改善微循环的作用。

加减:视物模糊加枸杞、菊花养肝明目,胸闷憋气或心前区疼痛加瓜萎、檀香、砂仁、红花活血化痰理气,舌苔厚腻痰湿甚者加藿香、苍白术、半夏、佩兰化湿祛痰。若以腰膝酸疼为主可加狗脊、牛膝、木瓜补养腰脊,若口渴甚加生石膏、知母清热除烦,眼底出血者加槐花炭、三七粉,或加用云南白药止血。

5.变通法:可用祝谌予益气养阴活血方,药用黄芪、生地、苍术、玄参、当归、川芎、益母草、丹参、葛根等。兼有皮肤疖肿者合用五味消毒饮(《医宗金鉴》)清热解毒;兼尿频、尿急、尿热者合用八正散(《局方》)加减,清利湿热。

(五)肾阴亏虚

1.临床表现:高血糖、尿糖,口渴多饮,小便频数量多、混浊如脂膏,口干舌燥多饮,形体消瘦,腰膝酸软。舌干质红,脉沉细数。

2.病因病机:肾阴不足,阴虚津燥而口渴多饮;肾气失约,水津直下故小便频数量多,精微随尿而出为尿糖。

3.治法:滋肾养阴。

药物:生熟地各15〜30g,山萸肉15g,山药15g,茯苓10g,泽泻10g,丹皮10g,麦冬15g,五味子10g。

方义:生地、熟地、山萸肉、山药滋阴补肾、固摄精微,麦冬、五味子养阴生津,茯苓、泽泻利湿泄热,丹皮清泻相火。

加减:兼见瘀热者加丹参、丹皮、赤芍、葛根活血凉血,兼见气虚者加黄芪、人参益气。

5.变通法:肾阴不足、气不摄精而无虚火之象,且症见尿频量多混浊如脂膏为主者,可用左归饮(《景岳全书》)滋补肾阴。阴虚火旺者用知柏地黄丸(《医宗金鉴》)加黄连、黄芩滋阴降火。

(六)肾阴阳两虚

1.临床表现:高血糖、尿糖,小便频数,混浊如脂如膏,甚则饮一溲一,面色黧黑,耳郭焦干,腰膝酸软,形寒肢冷,阳痿。舌质淡,苔白滑,脉沉细无力。

2.病因病机:肾阴亏虚日久,阴损及阳,阴阳两虚,肾气衰乏,精微更加不能固摄。

3.治法:滋阴温阳补肾。

药物:熟地24g,山萸肉12g,山药15g,泽泻9g,茯苓9g,丹皮9g,肉桂3g,附子3g,仙灵脾9g,枸杞子15g。

方义:用六味地黄丸为基础,滋阴补肾。用少量附子、肉桂,微微生火,助阳温肾。加仙灵脾、枸杞子,补肾中精气。

加减:尿量多而混浊者,加益智仁、桑螵蛸、覆盆子、金樱子益肾收摄;身体困倦,气短乏力者,可加人参、黄芪、黄精补气健脾;阳痿加巴戟天、淫羊藿、肉苁蓉壮阳;阳虚畏寒者,可酌加鹿茸粉0.5g冲服,以启动元阳,助全身阳气之生化。

5.变通法:若属元阳不足,火衰不能化气,气虚不能化液者,改用右归丸(《景岳全书》)较为合适。组成有附子、肉桂、鹿角胶、枸杞子、山萸肉、山药、熟地、杜仲、菟丝子、牛膝、炙甘草,滋阴温阳补肾。

【食物治疗】

1.苦瓜晒干碾粉,然后压制成0.5g的片剂。每次15〜20片,每日3次,温水送服。也可共研细粉,每次6g,温水送服,每日3次。

2.苦瓜50g,切成薄片,加少许食盐,用花生油煎炒,熟后食之,日3次。

3.鲜南瓜250g,加水煮熟,每晚8点钟食之。5天后,每日早晚各吃250g,可减轻消渴,稳定尿糖。

4.南瓜100g,天花粉30g,加水1000ml,水煎至500ml,早晚分服。

5.南瓜粉,每天服用30g,1个月为1疗程。可连服1〜3个月。食用时间愈长,疗效愈好。

6.冬瓜250g,玉米须30g,水煎,日内分3次服下。

7.玉米须30g,猪肉100g。用玉米须煎汤代水,再加少许盐,煮猪肉,吃肉喝汤,日1剂。

8.玉米须50g,加水800〜1000ml煎服,代茶饮,每日1剂。

9.山药炒后压成面,每次取15〜20g蒸膏吃,或打糊服均可,也可当炒面吃,也可煎汤去渣服,略有降血糖作用。

10.马齿苋150g,加水1000ml,水煎至500ml,频服代茶饮。

11.鲜菠菜根90g,干鸡内金15g,水煎服,吃菜喝汤,每日1剂,常服有效。

12.鲜菠菜250g,鸡内金10g,生山药50g,精盐、味精少许。将鸡内金焙干研末,菠菜洗后切碎,山药洗净切片。三物共入锅中,加水炖汤,调味即成。每日早、晚分服,连用10〜15天。

【简易方药】

1.降糖益胰方:炒苍术20〜40g,炒白术15〜30g,怀山药30〜50g,生地黄20〜40g,熟地黄15〜30g,玄参15〜30g,北沙参30〜40g,玉竹20〜40g,五味子15〜25g,桑螵蛸10〜15g。每日1剂,水煎服。健脾实胃,止渴抑饥,降糖益胰。主治糖尿病。

2.胜甘方:山萸肉30g,五味子20g,乌梅20g,苍术20g。每日1剂,加水2000ml,煎至1000ml,分早、中、晚3次饭前温服。

3.清热和血降酮方:生黄芪40g,山药30g,玄参35g,苍术20g,黄芩15g,黄连15g,黄柏15g,栀子20g,当归20g,赤芍15g,生地30g,川芎15g,茯苓15g,泽泻15g。每日1剂,水煎服。头晕头痛加夏枯草、钩藤、生石决明、菊花,胸闷刺痛加红花、赤芍、丹参、山楂,渴饮无度加天花粉、玉竹,恶心、呕逆加陈皮、竹茹、生赭石、旋覆花,小便频多加五倍子、桑螵蛸、覆盆子,疮疡疖肿加蒲公英、银花、马齿苋、紫花地丁。

4.甘露消渴方:熟地、生地、党参、菟丝子、黄芪、麦冬、天冬、玄参、山萸肉、当归、茯苓、泽泻各等量研末,装入胶囊。每日3次,每次1.8g,3个月为1疗程。虚热偏盛者或时值盛暑,用石膏30g煎汤送服胶囊,或加用黄连1g泡水频服,舌红赤者加青黛3g冲服。

【针灸治疗】

(一) 毫针法

1.取穴:肺俞、脾俞、肾俞、三焦俞、胰俞;足三里、三阴交、中脘、关元、曲池、太溪。

方法:背俞穴,宜斜刺0.5〜0.8寸,轻浅进针,平补平泻。足三里、三阴交、关元、中脘平补平泻,曲池以泻法,太溪以补法。留针30分钟。

疗程:隔日1次,12次为1疗程。

2 .取穴:曲池、阳陵泉、三阴交、关元;上消加鱼际、复溜,中消加中脘、内庭,下消加带脉。

疗程:针刺隔日1次,12次为1疗程。

3.取穴:肺俞、脾俞、肾俞、胰俞;太渊、太溪、太白。背俞与原穴相配取穴。

方法:用提插捻转手法,以得气为度。背俞穴不留针,原穴留针80分钟,手足左右交叉配穴,留针期间行针1次。

疗程:针剌隔日1次,12次为1疗程。

(二)灸法

取穴:膈俞、脾俞、肾俞、三焦俞;中脘、气海、阳池、足三里、三阴交。

方法:用艾条温和灸,每次灸5〜6穴,每穴5〜10分钟,灸至局部皮肤潮红为度。

麦粒灸,每次选2〜3个穴,每穴灸3〜5壮。

疗程:艾条灸每日或隔日1次,10次为1疗程;麦粒灸每日1次,10次为1个疗程。休息5〜7天后,再行下一个疗程治疗。

(三)耳针法

1.取穴:内分泌、肾上腺、脾、肾、胃、皮质下、神门。

方法:每次用2〜3穴,交替使用。毫针中强刺激,留针15分钟。

疗程:每日或隔日1次,10次为1疗程。

疗程:隔日1次,10次为1疗程。

【推拿治疗】

1.取穴:膈俞、胰俞、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞、肾俞;腹部、手部和足部的胰反射区。

方法:基本手法为一指禅、捏、揉、捻、摩、扳法。

患者仰卧,医生先摩患者腹部,时间约5分钟。患者俯卧,医生以一指禅推法在两侧膀胱经治疗,自膈俞至肾俞,往返操作,以局部明显压痛点为治疔重点,约10分钟。然后在膀胱经用擦法,以透热为度。捏揉掌心第四掌骨与掌中纹相交处5分钟,此为手部胰反射区。捏揉时,医生意念应存想患者上腹部,使患者上腹部有温热舒适感。捏揉足底内缘,第一趾骨小头区域5分钟,此为足部胰反射区。捏揉时,医生意念亦应存想患者上腹部,使患者上腹部有酸胀舒适感。

疗程:每日或隔日1次,10次为1疗程。

2.腹部按摩。病人仰卧,两手顺胸腹两侧平伸,肌肉放松。医生站或坐在患者右侧进行操作。旋转揉按阑门、建里、气海、带脉、章门、梁门、天枢,抓提任脉。以平补平泻为主,顺序按摩15〜 20分钟,然后重点施治。如症见烦渴多饮者,应以左梁门、左章门穴区为重点,用泻法,反复揉按3〜5分钟;如症见多食多饮者,应以中脘、建里穴区为重点,用泻法或调补兼施,反复揉按2〜3分钟;如症见多尿为主者,应以水分、关元、中极穴区为重点,用补法,反复揉按3〜 5分钟。

3.腰背部推按。病人取坐位或俯卧位,按摩医生站在病人背后或适当位置上,由上而下进行操作。推按肩井、哑门、风府、大椎、风门、肺俞、膏肓、脾俞、肾俞。按顺序推拿,以直推和分推为主,时间约3〜5分钟,然后重点按背部的腧穴。上消以肺俞、心俞、膈俞、肝俞、脾俞为主;中消以胃俞、脾俞、肝俞、肾俞为主;下消以肾俞、肺俞、肝俞为主。反复推、点按、抓揉,时间约5〜10分钟。

4.局部按摩。上消在推按肺俞穴区后,应配合推搓足三里,用泻法弹拨阳陵泉。中消应配合搓脚心,点按三阴交、太溪。下消应配合搓腰、抓臀部、按点肺俞、膏肓。

文献与评述

在治疗糖尿病时,既要重视现代药理成果,更应重视中药的综合作用。如选择中药时既考虑到清热生津、益气养阴法对证的治疗作用,又考虑到降低血糖、消除尿糖和纠正代谢紊乱等对病的治疗作用,中西并重,取长补短,如此即可最大限度地发挥中药的作用。常用清热生津药有金银花、地骨皮、葛根、玄参、生地、黄连、黄柏、知母等,益气养阴药有人参、黄芪、黄精、白术、山药、绞股蓝、甘草、白芍、玉竹、女贞子、枸杞子、何首乌等。这些中药在临床使用时,既要考虑其病所引起的血糖升高,又要考虑其证所表现的阴虚燥热,依此辨证辨病组方,或据此随证加减,可以增加处方用药的准确性和合理性。

再如党参能补气.改善气短乏力症状;石斛能滋阴生津,改善阴虚口渴症状等。但这些药物还能够升高血糖,血糖不降,症状虽然减轻,但对糖尿病而言仍然不能说是缓解。故类此药物尽量不用。此外,药理研究证实能够升高血糖的中药还有柴胡、秦艽、紫苏、生姜、槐花、槐米、龙葵、竹叶、鹿蹄草等。

对于糖尿病而言,糖代谢紊乱导致的高血糖、高尿糖是本,由此导致的各种并发症是标。因此,在治疗上要以纠正糖代谢紊乱、降血糖、增加机体免疫力为治本,相应的对症治疗为治标,这样标本兼顾,可以较好地防治并发症。

糖尿病单纯血瘀型较少,多与气阴两虚并存。其临床特点是病程相对较长,典型的三多症状不明显,而且多伴有多种慢性并发症,见症以口干、乏力、舌胖质黯或有瘀斑(点)为主要依据。因此提出气阴两虚、络脉瘀阻是糖尿病慢性并发症的病理基础,并将气阴两虚兼瘀作为糖尿病的一个独立证型提出来进行研究。患者血液常呈凝、聚、浓、黏状态,其结果是导致毛细血管壁增厚,血液动力学及血液成分的改善,出现微循环障碍。这些都与中医所说的瘀血证非常相似。糖尿病的各种并发症,基本上都有不同程度的微循环障碍。基于以上考虑,在治疗糖尿病并发症时,以益气养阴、清热通络、活血化瘀为主要治则,在降血糖、纠正代谢紊乱、改善微循环、降低血液黏度的同时,注意临床症状的改善。如治疗糖尿病坏疽,用仙方活命饮清热解毒、活血止痛,加丹参、赤芍;治疗劳咳,用百合固金汤加重当归、赤白芍、生熟地用量;治疗糖尿病泄泻,用七味白术散加当归、熟地;治疗糖尿病肾病水肿,用济生肾气丸加杜仲、淫羊藿保护肾功能;治疗糖尿病神经病变肢体麻木,用黄芪四物汤加水蛭;对于糖尿病导致的虚脱,则用大剂量黄芪生脉饮。

糖尿病主要有1型糖尿病和2型糖尿病,以后者为多。2型糖尿病人在诊断后不同病程段的证候特征是既有特色又具共性。阴虚证仅在临床早期具有普遍性,血瘀证在病程10年以上控制欠佳时才具有普遍性。湿邪(内滞)证在某临床研究的各组糖尿病人中都具普遍性,示糖尿病的迁延难愈很可能与黏腻留滞的湿邪之毒深蕴于内有关。随糖尿病病程之迁延,各证候的演变态势不尽相同。如阴虚证呈降态,血瘀证呈升势。因而中医治疗糖尿病有必要随时关注湿邪,发病早期要注意滋阴护阴,10年以上控制欠佳时要重视血瘀证。

求道

97

0

求道

91

0

求道

107

0

求道

145

0

求道

187

0

求道

206

0

求道

380

0

求道

404

0

求道

399

0

求道

411

0

查看更多