清宫正骨流派的两大派系:刘寿山和夏锡五

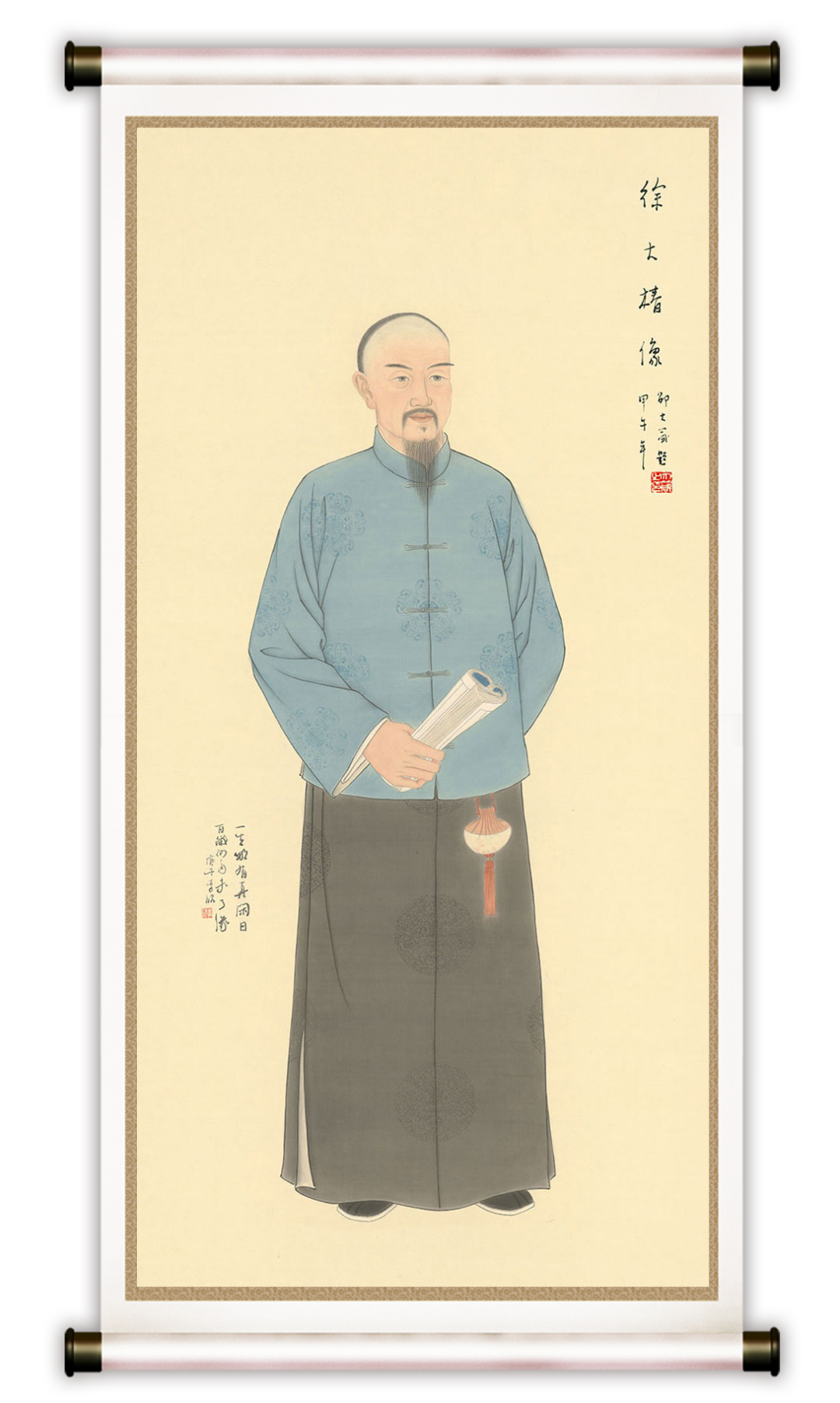

爱新觉罗·伊桑阿是早期绰班御医的代表人物之一。《清史稿》记载:“觉罗伊桑阿,乾隆中,以正骨起家,至巨富。其授徒法,削笔为数段,包以纸,摩挲之,使其节节皆接合,如未断者然。乃如法接骨,皆奏效。”由此可见...

求道

74

0

行医叹(徐大椿)

叹无聊,便学医。唉!人命关天,此事难知。救人心,作不得谋生计。不读方书半卷,只记药味几枚,无论臌膈风劳,伤寒疟痢,一般的望闻问切说是谈非。要入世投机,只打听近日行医,相得是何方何味,试一试偶尔得效,倒...

求道

75

0

宋子京不药愈不食

《湖广通志》:宋子京,黄冈人,学举子业,不售,去而习医。久之,悟素问灵枢,六腑内外,穴穴相应,又心智洞朗,一望而知人病之所以。有巡道无他病,但不能食,郡守以子京进。子京曰:且无往,当先观之。巡道出,子...

求道

77

0

奉真和尚延人寿命三天

《梦溪笔谈》载:四明僧奉真,良医也。天章阁待制许元为江淮发运使课于京师。方欲入对,而其子疾亟,暝而不食,惙惙欲死,逾宿矣。使奉真视之,曰:“脾已绝,不可治,死在明日。”元曰:“观其疾势,固知其不可救,...

求道

73

0

《鲁楼医案》何富英白血球数增高腹中结癌一案

民叔大医师鉴:迳启者 内子何富英,素病腹中痞块三个,久治不愈。据西医师数人先后诊治,屡照深度X光,皆断为白血球数量增高,以致腹中结癌,时时上攻,病势旋减旋增,最后宣称已成绝症,无法可治。近...

求道

76

0

郭贞卿先生语录

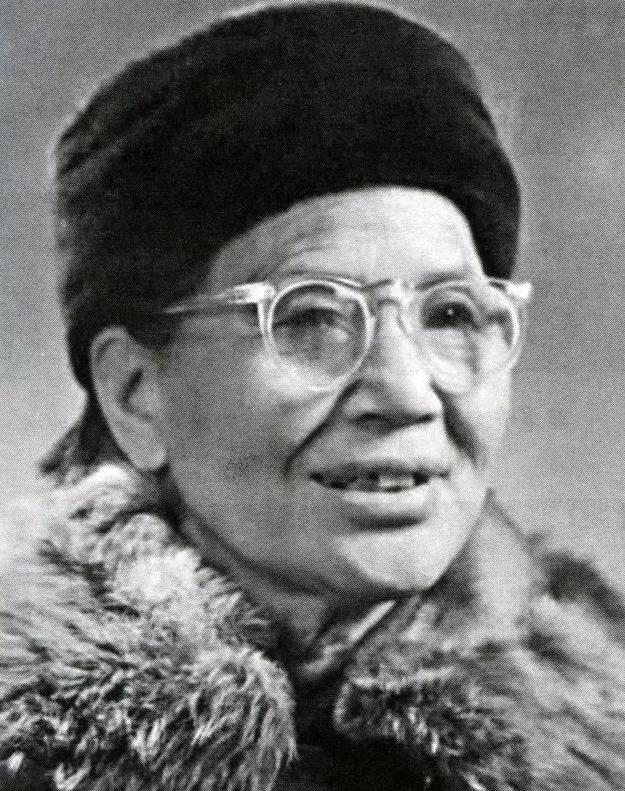

郭贞卿(1892~1983),四川威远人,出生于中医世家,为“博济生”医学世家第四代传人,自幼随父学医,年未及笄即能代父诊疾,被乡里视为奇女子。郭先生有四优越:一是世代业医,有丰富的学术积累;二是早慧...

求道

93

0

郭贞卿:留一份邪气以愈病强体

我早年跟随父亲抄方时,每见其治病大势控制后,便把重点转移到体质方面,除治疗外更是谆谆嘱咐生活中琐碎注意事宜,对此不仅不理解且不以为然。多年后自己有过几场病的切身体验,便渐渐自觉关注起生活琐碎事情与治病...

求道

96

0

唐太宗病痢不愈 张宝藏献方升官

张宝藏在贞观年间担任金吾长史(为从六品官职),有次因为休假回栎阳(长安附近的县),在路上遇到有少年们打猎,将打到的野味直接野炊吃起来。宝藏靠着棵树叹息说:“我今年七十岁了,却从没这么快意地大块吃肉大碗...

求道

123

0

【夏至】阳之极,一阴生

从万物运行规律的本源出发,以“易经十二消息卦气图”为背景,从二十四节气的缘起开始,遵从“人法地、地法天、天法道、道法自然”的规律,清晰对应人生不同阶段的生命节点,关照我们如何顺应天地宇宙运行的大道,提...

求道

83

0

王日休《劝医》

进士王日休①《劝医》云:医者当自念云:人身疾苦,与我无异。凡来请召,急去无迟。或止求药,宜即发付。勿问贵贱,勿择贫富,专以救人为心,以结人缘,以积己福,冥冥中自有佑之者。若乘人之急,切意求财,用心不仁...

求道

189

0

《龙舒净土文》劝医者(王日休)

【原文】医者当自念云:人身疾苦,与我无异,凡来请召,急去无迟,或止求药,宜即发付,勿问贵贱,勿择贫富,专以救人为心,以结人缘,以积己福,冥冥中自有祐之者。若乘人之急,切意求财,用心不仁,冥冥中自有祸之...

求道

92

0

孙思邈:疏通月经治眼疾

唐朝皇妃术才人患有眼疾,众医不能疗治,或用寒药,或用补药,反而使脏腑愈加不和。皇上召孙思邈诊治,孙曰:“臣非眼科专家,乞求不要完全责于臣。”皇上降旨曰,有功无过。孙乃诊之,肝脉弦滑,认为不是积热,乃是...

求道

90

0

中华先医丨姚僧坦

姚僧坦,字法卫,《周书》卷四七、《北史》卷九〇有传。《周书》作姚僧垣,载之尤详。近世中华书局刊行二十四史,乃据《周书》以校改诸书,故今世多称姚僧垣。唐初姚思廉著《陈书》,撰父传,言及其祖,历代传本皆作...

求道

108

0

《四川名医传》 黄济川

黄济川,生于1861年,四川内江县人。他出身于贫苦家庭,少年时代除帮助家里干些农活外,断断续续读过几年私塾,16岁开始学木匠,后以做木工为生。黄济川27岁时,痔疮发展严重,穿孔7处,起居不便,四外就医...

求道

182

0

柴瑞霭:我的学医之路

鉴于成长的特定时代、特定环境和特定家庭,我学习中医的路径,应该说是经历了四种教育形式:一是家学的熏陶,二是师承教育,三是大学院校的教育,四是自学。这四种形式对我来说都非常重要,但我觉得家庭的影响、家学...

求道

198

0

最新资源

更多 >