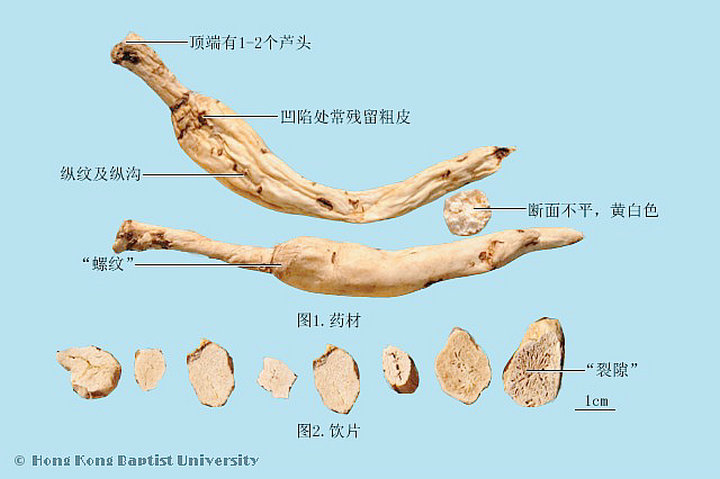

饮片形态

拼音

别名

来源及植物形态

采制

性味归经

功能主治

养阴清肺,祛痰止咳。治肺热燥咳,虚痨久咳,阴伤咽干喉痛。

1.燥邪袭肺,肺阴被伤,可致咽干口燥,干咳无痰,或痰少而黏,甚则痰中带血等症。南沙参味甘入肺,能滋阴润燥,其味兼微苦而性微寒,又能清肺祛痰,尤宜燥咳痰黏兼热者。因其轻清上浮,兼表邪者亦可。若证属温燥,兼见身热、微恶风寒者,常与桑叶、豆豉、浙贝母、杏仁等药同用,共奏清宣温燥润肺止咳之功,如《温病条辨•卷一》桑杏汤。若证属燥热伤及肺胃阴分,症见咽干口渴,或热,或干咳少痰者,可与麦冬、玉竹、天花粉、桑叶等同用,共奏清养肺胃润燥生津之效,如《温病条辨•卷一》沙参麦冬汤。若治燥邪化火,咳痰带血者,又可与天冬、知母、浙贝母、地骨皮、紫珠草等药同用,共奏清火润肺止咳止血之功。

2.热邪伤肺,肺失清肃,可致咳喘痰黄黏稠等症。南沙参入肺,清润不腻,既能清肺,又能滋阴,还可祛痰,肺热阴伤痰稠难咯者尤为适宜。如《卫生易简方•卷二》单用本品水煎服治肺热咳嗽。今之临床多与桑白皮、地骨皮、浙贝母、全瓜蒌,以及生石膏、黄芩等清肺化痰止咳药同用,以增强药力。

3.肺虚劳嗽,日久伤阴,可见干咳无痰或少痰,甚则痰中带血或咯血等症。南沙参即养阴润肺,又清肺祛痰,故治上证无论无痰有痰均宜。常与天冬、生地黄、川贝母、百部、阿胶等药同用,以滋阴润肺化痰止咳止血,如《医学心悟•卷三》月华丸。

4.胃阴亏虚,可致口燥咽干,大便秘结,舌红少津等症。南沙参入胃,能益胃生津,可治热病后期或久病胃阴被伤所致以上诸证。常与玉竹、麦冬、生地黄、冰糖同用以滋阴养胃生津,如《温病条辨•卷二》益胃汤。兼食少者,可与麦芽、木瓜、鸡内金同用。

用法用量及注意事项

各家论述

1.《本经》:"主血积惊气,除寒热,补中益肺气。"

2.《别录》:"疗胃痹心腹痛,结热邪气,头痛,皮间邪热,安五脏,补中。"

3.《药性论》:"能去皮肌浮风,疝气下坠,治常欲眠,养肝气,宣五脏风气。"

4.《日华子本草》:"补虚,止惊烦,益心肺,并(治)一切恶疮疥癣及身痒,排脓消肿毒。"

5.张元素:"肺寒者用人参,肺热者用沙参代之,取其味甘也。"

6.《纲目》:"人参甘苦温,其体重实,专补脾胃元气,因而益肺与肾,故内伤元气者宜之。沙参甘淡而寒,其体轻虚,专补肺气,因而益脾与肾,故金受火克者宜之。一补阳而生阴,一补阴而制阳,不可不辨之也。"

7.《纲目》:"清肺火,治久咳肺瘘。"

8.《玉楸药解》:"清肺气,生肾水,涤心胸烦热,凉头目郁蒸,治瘰疬斑疹,鼻疮喉痹,疡疮热痛,胸膈燥渴,溲便红涩,膀胱癃闭。"

9.《本草经百种录》:"肺主气,故肺家之药,气胜者为多。但气胜之品必偏于燥,而能滋肺者,又腻滞而不清虚。惟沙参为肺家气分中理血之药,色白体轻,疏通而不燥,润泽而不滞,血阻于肺者,非此不能清也。"

10.《重庆堂随笔》;"沙参清肺,肺气肃则下行自顺,气化咸借以承宣,故清肺药皆通小水。喻氏谓有肺者有溺,无肺者无溺,可以勘破机关。"

11.《本草正义》:"沙参之味,虽不甚苦,而寒性独著。体质轻清,气味俱薄,具有轻扬上浮之性,故专主上焦,而走肺家。《本经》称其益肺气者,去其邪热,即所以益其正气,本非补益之正义,而后人竟误认为补肺专药,不知肺有余热,清之固宜,而肺气不足,清之已谬。…虽曰沙参轻清,尚不至如蕤、麦、知母之腻滞,然寒性颇盛,肺无热邪,亦足以暗戕生机而酿寒变,缪仲醇仅禁用于肺寒咳嗽,犹嫌其疏而未密耳。李濒湖《纲目》沙参主肺痿,亦取其补肺也。若申言之,则肺痈、肺痿证情近似,而一实一虚,大相反背,痈者壅塞,本是实热,急须清泄,不嫌寒凉;痿者痿败,已是虚怯,所宜扶持,岂容苦寒!惟肺痿一候,固多咳呛浓痰,虚火犹炽,则沙参清热而不腻,犹为相宜。又:沙参古无南北之别,石顽《逢原》。始言沙参有南北二种,北者质坚性寒,南者质虚力微,赵氏《纲目拾遗》引《药性考》谓南沙参形粗,似党参而硬,味苦性凉,清胃,泻火解毒,止嗽宁肺。颐按今市肆中北沙参坚实而瘦,南沙参空松而肥,皆微甘微苦,气味轻清,而富脂液,故专主上焦,清肺胃之热,养肺胃之阴,性情功用,无甚区别。"

12.《饮片新参》:"清肺养阴,治虚劳咳呛痰血。"

13.《中国药植图鉴》:"降低血压。"

按语备注

1.南沙参与北沙参是两种植物,一般认为两药功用相似,但南沙参偏于清肺袪痰,养胃生津的作用较差;北沙参养胃生津的作用较佳。

2.沙参,古无南北之分。据今人考证,明代以前所用沙参主要为桔梗科沙参属植物的根,即今之南沙参。北沙参之名始见于明代晚期医药著作。《本草汇言•卷一》集方项转引《卫生易简方》及《林仲先医案》方首用“真北沙参”之名。明末随着对不同品种沙参的认识深化,沙参的南北之分亦日趋明朗。蒋仪《药镜•卷一•温部》首以“北沙参”之名立条论述,但因条文未对所述“北沙参”的生态和药材形状论述,是否今之伞形科珊瑚菜,实难确定。《药品化义•卷六•肺药》在沙参条后注曰:“北地沙土所产,故名沙参,皮淡黄、肉白、中条者佳。南产色苍体匏纯苦,另有粉沙参味甘,俱不可用”。这也许就是区分南北沙参的最早记述。清初,《本草备要》在沙参条后注文中云“北地真者难得”,言下之义,沙参有南北之别。之后,《本经逢原》直谓沙参“有南北二种”,并对南北沙参的性能与质地作了简要概述,云:“北者质坚性寒,南者体虚力微”。其对两种沙参生药质地的描述与今之北、南沙参相近。清代中期《本草从新》首将沙参按北、南沙参之名分条论述,并认为北沙参药力较强。晚清,张秉成《本草便读》在沙参条后注文中,以对比方式进一步对南北沙参的性状与功能作了论述。指出北者“色白”、“根多汁”,南者“质粗大而松、气薄味淡”。认为“清养之功,北逊于南”;“润降之性,南不及北”。本世纪初,曹炳章先生根据实践经验,在《增订伪药条辨•卷一》北沙参按语中,再次详述了北沙参的产地及药材性状,证明北沙参为伞形科珊瑚菜,产于山东及关东等地。此外,辨析宋《重修政和经史证类备用本草•卷七》沙参条前所附归州沙参图形,与今之伞形科植物十分相近。这至少说明宋代已有将伞形科植物作沙参用者,然属伞形科何种植物,是粉沙参(明党参)还是珊瑚菜或别种?有待进一步考证。