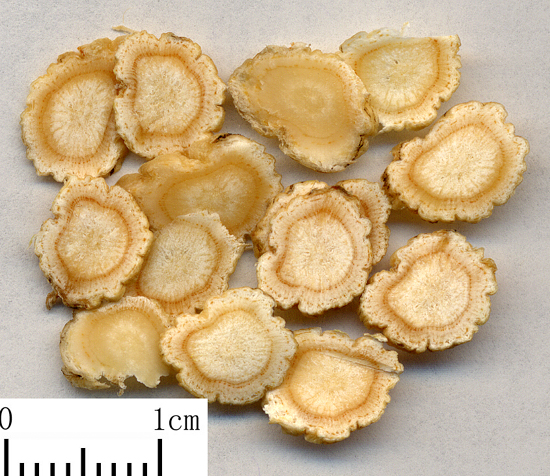

饮片形态

拼音

别名

释名

来源及植物形态

采制

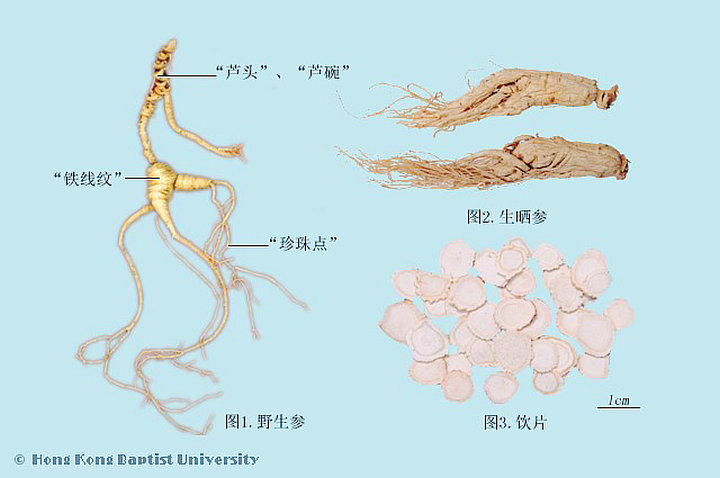

多于秋季采挖,洗净;园参经晒干或烘干,称“生晒参”;山参经晒干,称“生晒山参”;经水烫,浸糖后干燥,称“白糖参”;蒸熟后晒干或烘干,称“红参”。

人参加工法主要分红参类、糖参类、生晒参类及其它类4种:

①红参类

取园参水子剪去支根及须根,洗刷干净,蒸2~3小时,至参根呈黄色,皮呈半透明状为宜,取出烘干或晒干。主要成品有红参。边条参等。

②糖参类

取鲜参洗刷干净,置沸水中浸泡3~7分钟,捞出,再入凉水中浸泡10分钟左右,取出晒干,再经硫黄熏过。然后用特制的针沿参体平行及垂直的方向扎小孔,浸于浓糖汁(100毫升水溶135克糖)中24小时。取出后曝晒1天,再用湿毛巾打潮,使其软化,进行第2次扎孔,浸于浓糖汁中24小时。取出后,冲去浮糖,晒干或烤干。主要成品有白人参(为园参水子或移山参水子的加工品)、糖参(为各种鲜参的加工品)等。

③生晒参类

取鲜参洗刷干净,日晒1天后,再用硫黄熏过晒干而成。主要成品有生晒参、全须生晒参、白干参等。

④其它类

㈠掐皮参:加工法与糖参相似,一般将参体浸沸水中3次,每次1~2分钟,约三成熟时,再将支根置沸水中约20分钟。参体经扎孔后放入较稀的糖汁中浸3次,取出微火烘烤,使皮与内部分离,再用竹刀轻扎外皮,使成点状即成。㈡大力参:取鲜参在沸水中浸煮片刻后晒干。

人参成品容易着潮返糖,宜放置于燥阴凉处,密闭保存,并防虫蛀。

糖参类:除去芦头,切段即可。

红参类:除去芦头,切段。或以湿布包襄,润软后切片,晾干。

性味归经

功能主治

大补元气,固脱生津,安神。治劳伤虚损,食少,倦怠,反胃吐食,大便滑泄,虚咳喘促,自汗暴脱,惊悸,健忘,眩晕头痛,阳痿,尿频,消渴,妇女崩漏,小儿慢惊,及久虚不复,一切气血津液不足之证。

1.元气为人体最根本之气,元气衰微则导致体虚欲脱、脉微欲绝之症。人参味甘性微温,大补元气,对全身有良好的强壮作用,“能回阳气于垂绝,去虚邪于俄顷”(《本草经疏》),为治虚劳内伤第一要药,故凡大失血、大汗、大吐泻,以及一切疾病导致的元气虚极欲脱之证,单用本品即效。如《景岳全书•古方八阵》独参汤,即以大剂量人参一味浓煎服,治卒然虚脱,有拯危救脱之效。气虚常导致阳虚,气脱常伴亡阳,若兼见汗出肢冷等亡阳征象者,当与回阳救逆的附子同用,即《重订严氏济生方•诸虚门》参附汤,有补气固脱、回阳救逆之效。若为热伤气阴之虚脱,又常与麦冬、五味子同用,即《内外伤辨惑论•卷中》生脉散,有益气敛阴救脱之效。若失血气脱者,可与补血滋阴之熟地同用,即《景岳全书•新方八阵》两仪膏,有养血益气固脱之效。

2.胃主纳食,脾主运化,脾胃气虚,生化乏源,可致倦怠乏力、食欲不振、呕吐泻泄等症。人参入脾经,善补脾胃之气,治上证常与健脾益气的白术同用,即 《景岳全书•古方八阵》参术膏;若再加健脾利湿的茯苓、益气和中的甘草,即 《太平惠民和剂局方•卷三》四君子汤,此方为补气健脾的基本方,临床治疗脾虚气弱证,无论有无兼证,每以是方加减应用,效果良好。若脾虚夹湿、便溏或泻泄者,可于四君子汤中加入山药、白扁豆、砂仁、陈皮等,共奏益气健脾去湿止泻之效,如《太平惠民和剂局方•卷三》参苓白术散。若治气虚清阳下陷而久泻脱肛或其他脏器脱垂者,又常以本品与黄芪、白术、升麻、柴胡等药配伍同用,如《脾胃论•卷中》补中益气汤,有益气升阳举陷之功。

3.肺主一身之气而司呼吸,肾主元气而固纳,肺虚日久或肺肾气虚均可导致气短喘促、乏力自汗、脉虚等证。人参大补元气、益肺气,故可治肺虚气弱诸证。若属肺虚久咳者,可与款冬花、紫菀、百部、五味子等同用;若属肺肾两虚喘促气短者,可与蛤蚧、胡桃肉、五味子等同用,如《经验方》人参蛤蚧散、《济生方•卷二》人参胡桃汤。

4.津液的生成、输布和排泄,全赖于气的升化和推动,气足则津盛。人参大补元气,气足则津液盈润而口不渴,故其又有生津止渴作用。气虚津伤口渴、消渴等证,均可选用。治津伤口渴,若为热病气津两伤,身热烦渴不止、汗多、脉浮大而无力者,可与清热生津的生石膏、知母、甘草、粳米同用,即《伤寒论•辨阳明病脉证并治》白虎加人参汤;治消渴常与天花粉、麦冬、知母等同用,如《仁斋直指方》以之与瓜蒌根共末蜜丸服,麦冬汤下,治消渴引饮无度。

5.元气充足,心气得养,则神安智聪。人参能大补元气,并有安神增智作用。治疗失眠多梦、惊悸健忘,单用即效。如据报道,以单味人参制成3%人参酊剂,每服5ml,日3 次,对不同类型的神经衰弱患者,均有治疗作用,能使病人体重增加,消除患者全身无力、头痛、失眠等症。临床应用人参多入复方,证属心脾两伤、气血亏虚所致者,常与黄芪、龙眼肉、酸枣仁等同用,以补脾养心安神,如《校注妇人良方•卷二十四》归脾汤;证属心肾不足,阴亏血少者,则与生地、麦冬、丹参、柏子仁等同用,以滋阴养血安神,如《摄生秘剖•卷一》天王补心丹。此外,《备急千金要方•卷十四》令人不忘方,以本品配伍石菖蒲、远志、茯神、茯苓同用为散服,治迷惑善忘。

6.气血互生。人参通过补气而滋养阴血,可治血虚或气血双亏之证,常与当归同用,如《景岳全书•古方八阵》参归汤。若在此方基础上再加熟地、白芍、白术、茯苓等药,即《正体类要•卷下》八珍汤,补气养血之效更佳。

7.人参甘微温,通过大补元气,益肾壮阳,用治肾虚阳痿,单用泡酒服即效。若与鹿茸、熟地、附子、补骨脂等同用,补肾壮阳之力更强,如《全国中药成药处方集•内科•补益类》人参鹿茸丸、参茸卫生丸等。

此外,遇有邪实正虚之证,以人参配伍相应的祛邪药,有扶正祛邪之效。如 《太平惠民和剂局方•卷二》人参败毒散,以之与羌活、柴胡、独活等同用,治气虚外感、恶寒发热、头痛,有益气解表之功;《伤寒六书•杀车槌法•卷三》黄龙汤,以之与当归、大黄、芒硝、厚朴等同用,治里实正虚有扶正攻下之效。

用法用量及注意事项

内服:5-10g,宜文火另煎,将参汁对入其他药汤内服,研末吞服, 每次0.5 ~1g,日服1~2 次,如挽救虚脱,当用大剂,约15~30g,煎汁分数次灌服。

人参,因产地、加工方法及药用部位的不同,功效不同。一般认为野山参补力较大,其中生长年代久远者,功效最佳;但产量小、价昂贵,非症情严重者,一般不用。而园参补力较弱,但药源广,价较廉,症情一般者多用。产于吉林、辽宁及朝鲜者,补力较优。参须力量较弱。生晒参适用于气阴不足者,红参性偏温,适用于气弱阳虚者。

注意:

1.人参甘微温,有助火壅滞敛邪之弊, “若脾胃热实、肺受火邪、喘嗽痰盛、失血初起、胸膈痛闷、噎膈便秘,有虫有积,皆不可用”。(《药品化义》)骨蒸劳热、血热吐衄、肝阳上亢、目赤头眩等一切实证,火郁之证均忌服。

2.《本草经集注》曰:人 参 “反藜芦”,“恶皂角”,故不宜与藜芦、皂角同用。

3.《药对》曰:人参 “畏五灵脂”。对此,后世学者认识不一。或曰二者为配伍禁忌,同用则产生毒性。或曰合用为特殊配伍,二者能相制相成(《本草新编》)。今考古之临床,二药同用的方例甚多,现代临床亦有同用能益气活血疗疾而未发现中毒的报道,1985年版《中华人民共和国药典》亦未云二药不能配伍同用。

4.《本草集要》云:人参 “畏萝卜”。故服用人参期间不宜吃萝卜,也不宜喝茶,以免影响疗效。

5.《 本草新编》曰:“莱菔子最解人参”、“人参之除喘胀,乃治虚喘虚胀也,虚症反现假实之象,人参遽然投之,直至其喘胀之所,未能骤受,往往服之而愈喘胀者有之,……少加萝卜子以制人参,则喘胀不敢增,而仅得喘胀之益,此所谓相制相成也。”故尔,服人参胀闷者,用莱菔子适量煎汤服可解。

6.服人参,防其助火,可配天冬、生地黄等凉润之品;防其碍气作胀,可配陈皮、砂仁等理气除胀之品。

7.人参毒性很小。人口服3%人参酊100ml,仅感轻度不安。如服200ml或大量人 参根粉,可致中毒,出现玫瑰糠疹、瘙痒、头痛、眩晕、体温升高及出血,出血为人参急性中毒的特征。国外曾有一内服人参根酊剂500ml而死亡的报道。近年,国内亦有一例成人内服40g人参煎剂和1例婴儿内服大量人参煎剂导致死亡的报道。

各家论述

①《本经》:"主补五脏,安精神,止惊悸,除邪气,明目,开心益智。"

②《别录》:"疗肠胃中冷,心腹鼓痛,胸肋逆满,霍乱吐逆,调中,止消渴,通血脉,破坚积,令人不忘。"

③《药性论》:"主五脏气不足,五劳七伤,虚损瘦弱,吐逆不下食,止霍乱烦闷呕哕,补五脏六腑,保中守神。""消胸中痰,主肺痿吐脓及痫疾,冷气逆上,伤寒不下食,患人虚而多梦纷纭,加而用之。"

④《日华子本草》:"调中治气,消食开胃。"

⑥《医学启源》:"治脾胃阳气不足及肺气促,短气、少气,补中缓中,泻肺脾胃中火邪。《主治秘要》:补元气,止泻,生津液。"

⑨《纲目》:"治男妇一切虚证,发热自汗,眩晕头痛,反胃吐食,痎疟,滑泻久痢,小便频数,淋沥,劳倦内伤,中风,中暑,痿痹,吐血,嗽血,下血,血淋,血崩,胎前产后诸病。"

按语备注

人参芦没有催吐作用。对此,种植人参的药农早已认识。有的老药农将其泡水当茶饮,从未发生过呕吐,并显示出补虚强壮作用。在此经验启发下,许多医药工作者亦亲自将其泡酒或水煎服,有的1 次用量竟达50g,亦未发生呕吐反应。将红参芦在门诊试用,每人每日5~10g,单用或入复方,泡酒、水煎、口嚼或研末服,连服3 ~ 60天不等,经3500余人次的临床观察,其中单用者1500余人次,每人用参芦总量为100~700g,无1 例引起呕吐。部分服用者患有糖尿病、阳痿、低血压、失眠、甲亢、白细胞和血红蛋白低等病,服用后明显好转,证明人参芦有类似人参根的治疗作用。

再考古代有关文献,人参去芦本不是为防其能催吐,而是为修整纯洁药材,去掉茎梗。(《雷公炮炙论》)。人参芦吐人之说,出唐《海药本草》,云 “又有沙州参,短小不堪,采根用时,去其芦头,不去者吐人,慎之”。文中所述“沙州参”究属何物,是否五加科人参?有待考证,后世不究其源,盲目承袭。或系本患呕吐,又服用参芦,偶然巧合,导致错误结论,后世不辨情由,以讹传讹。近人张赞臣在《本草概要》中亦指出“参芦催吐效不著”。

今天,既然实验研究和大量的临床实践均已证明人参芦无催吐作用,而具有与参根相似的补益作用,就应当正本清源,纠正“人参芦催吐”的不实之说。这无论对学术发展,还是人参的利用,都有重要价值。

求道

217

0

求道

198

0

求道

1083

0

求道

866

0

求道

1221

0

求道

520

0

四君人参

561

0

四君人参

563

0

求道

609

0

茯苓

667

0

查看更多