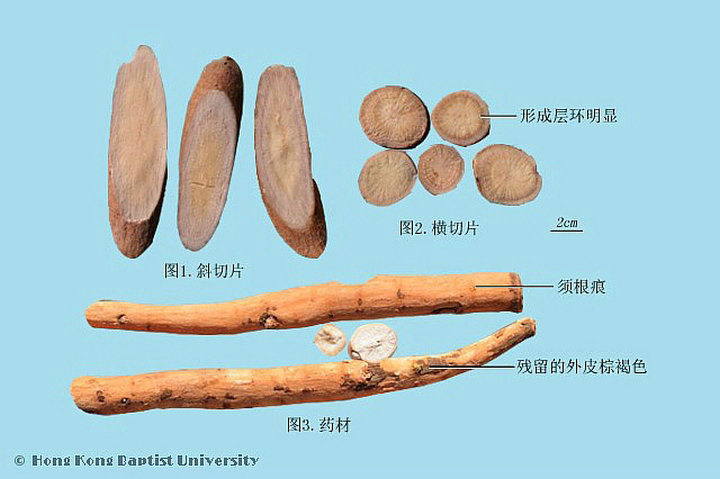

饮片形态

拼音

别名

来源及植物形态

采制

夏、秋采挖已栽植3~4年的芍药根,除去根茎及须根,洗净,刮去粗皮,入沸水中略煮,使芍根发软,捞出晒干。

白芍:拣去杂质,分开大小个,用水浸泡至八成透,捞出,晒晾,润至内外湿度均匀,切片,干燥。

酒白芍:取白芍片,用黄酒喷淋均匀,稍润,置锅内用文火微炒,取出,放凉。(每白芍片100斤,用黄酒10斤)

焦白芍:取白芍片,置锅内用武火炒至焦黄色,喷淋清水少许,取出,晾干。

土炒白芍:取伏龙肝细粉,置锅内炒热,加入白芍片;炒至外面挂有土色,取出,筛去土,放凉。(每白芍片100斤,用伏龙肝细粉20斤)

性味归经

功能主治

养血柔肝,缓中止痛,敛阴收汗。治胸腹胁肋疼痛,泻痢腹痛,自汗盗汗,阴虚发热,月经不调,崩漏,带下。

1.肝血亏虚,可见面白无华,眩晕耳鸣,爪甲不荣等症。白芍味酸入肝,善养血敛阴,故常用治肝血亏虚诸症。又因其性微寒,故以血虚有热者用之为宜。若与熟地黄、当归、川茸同用,则既有补血和血作用,又无寒凉滞涩之虞,如《太平惠民和剂局方•卷九》四物汤。此方为补血之要方,治血虚诸症,无论属寒属热,皆可以此加减为治。若于方中加入制首乌、阿胶、鹿角胶、黄明胶等养血益精之品,则补血之力更强。

2.妇女肝血不足,冲任亏虚,可致月经不调、痛经、崩漏,以及胎前产后诸疾。白芍味酸微寒,通过养血敛阴柔肝,又有良好的调经止痛作用。亦为调经之要药,尤以血虚有热或兼肝旺者用之为宜。若与当归、熟地、川茸同用,则组成养血调经的基本方,即前述四物汤。此方补中有散,散中有收,治上述妇女肝血亏虚所致诸症,均可以之加减为用。若兼阳虚有寒者,可将白芍炒用,并加炮姜、肉桂、艾叶等温经散寒之品;兼热者,可加黄苓、黄连、丹皮等清热凉血之品;兼肝郁气滞者,可加柴胡、香附、苏梗、青皮等疏肝理气之品;兼血瘀者,可加桃仁、红花、五灵脂、蒲黄等活血化瘀之品;兼气虚者,可加党参、黄黄、人参、白术等补气之品;兼肾虚腰痛或胎动不安者,可加杜仲、川断、桑寄生、菟丝子等补肾强腰安胎之品;若属崩漏者,可加阿胶、旱莲草、仙鹤草、乌贼骨等养血止血之品。

3.体虚多汗有盗汗、自汗之分。睡则汗出,醒则汗收,谓之盗汗,多属阴虚内热所致,治当滋阴退虚热止汗。白芍酸敛微寒,善养血敛阴而止汗,故可治盗汗,并多与五味子、浮小麦、柏子仁、牡蛎等同用。如不分寤寐,不因劳作,自然汗出谓之自汗,多属阳虚肌表不固所致,常以白芍与桂枝、生姜、大枣、龙骨、牡蛎等药同用,以助阳实卫、固表止汗,如 《金匮要略•血痹虚劳病脉证并治》桂枝加龙骨牡蛎汤。

另外,以本品与桂枝、生姜、大枣同用,即 《伤寒论•辨太阳病脉证并治》桂枝汤,可治风寒表虚有汗证;与桂枝、附子、生姜、大枣同用,即 《伤寒论•辨太阳病脉证并治》桂枝附子汤,治太阳病,发汗太过,汗出不止。

4.热病、久病或误用汗、下,阴血被伤,水不涵木,可致虚风内动,症见手足蠕动、肌肉眠动,甚则痪疲,以及脉气虚弱等症,治当滋阴养血,柔肝息风。白芍味酸微寒,既善养血敛阴柔肝,又善平抑肝阳,故常常选用,并多与滋阴养血、平肝潜阳息风之品同用。若亡阴失水,初见虚风内动,常与干地黄、阿胶、生牡蛎、生鳖甲等药同用,如 《温病条辨•卷二》二甲复脉汤;若手足痕疯,已成真阴大亏,虚风内动之重证,则当以生白芍配鸡子黄、生龟甲、干地黄、阿胶、麦冬等滋阴潜阳息风之品同用,如 《温病条辨•卷二》大定风珠。

另外,取白芍养血柔肝之功,与黄黄、桂枝、生姜、大枣等同用,又治血痹肌肤麻木不仁,如 《金匮要略•血痹虚劳病脉证并治》黄黄桂枝五物汤。

5.肝为刚脏,体阴用阳。阴血亏虚,肝阳上亢,可致眩晕耳鸣,面红目赤,急躁易怒,头重足飘等症,白芍养血敛阴而平抑肝阳,且性微寒兼清热,故治肝阳上亢证常用,多与生地黄、牛膝、代赭石、生牡蛎等滋阴养血平肝潜阳之品同用,如 《医学衷中参西录•医方》建瓶汤、镇肝息风汤。若治肝经热盛,热极动风又兼阴伤,症见高热烦躁、手足抽搐,甚或神昏痉厥者,又常与清热凉肝息风止痉的羚羊角、钩藤、菊花、桑叶,以及滋阴凉血清热的鲜地黄等同用,如 《重订通俗伤寒论》羚羊钩藤汤。

6.肝藏血主疏泄,主筋。肝血亏虚,肝气不和,筋脉失养,可致胁肋院腹疼痛,或四肢拘挛作痛。白芍既善养血敛阴,又长柔肝止痛,故治上述肝急诸痛,每每用之,并常与缓急止痛的甘草同用,以增强药力,即 《伤寒论•辨太阳病脉证并治》芍药甘草汤。临证常在辨证论治的基础上,以芍药配甘草这一基本配伍,或单味白芍直接与它药伍用,如:①用治肝郁血虚而致的胁肋作痛,或妇女乳房胀痛,常以白芍与柴胡、当归、白术、甘草等同用,如 《太平惠民和剂局方•卷九》逍遥散,有疏肝解郁健脾养血止痛之效。②用治院腹挛急作痛。证属中焦虚寒,肝气乘脾所致脱腹冷痛者,常与桂枝、饴糖、大枣、甘草、生姜等药同用,有温中散寒缓急止痛之功,如 《伤寒论•辨太阳病脉证并治》小建中汤;证属肝旺脾虚,症见肠鸣腹痛,大便泄泻,泻必腹痛者,常以炒白芍与炒白术、炒陈皮、防风同用,有泻肝补脾调气止痛之能,如 《丹溪心法•卷二》白术芍药散(又名痛泻要方);证属湿热下痢,腹痛里急后重者,常与黄苓、黄连、大黄、木香、甘草等同用,有调和气血,清热解毒止痢之作用,如 《素问病机气宜保命集•卷中》芍药汤。③用治四肢拘挛作痛。若治小腿拘挛作痛时发者,单用前述芍药甘草汤即效;因此证多兼风寒,若于方中加入木瓜、桂枝、鸡血藤、当归等益筋血、通脉络、散风寒之品,则可显著提高疗效。若治风寒湿三气痹着日久,气血被伤所致的肢体拘挛疼痛者,又常与独活、秦茏、人参、当归、甘草等同用,有益气养血,祛风胜湿止痛之作用,如 《校注妇人良方•卷九》三痹汤。

用法用量及注意事项

内服:煎汤,5~10g,大剂量15~30g;或入丸、散。

1.《中药炮制学》云:“本品生用敛阴平肝作用较强。”故治肝阳上亢、虚风内动及血虚有热者宜用生白芍。

2.《景岳全书•本草正》云:“酒炒微平”。《本草纲目•卷十四•芍药》引朱震亨语日:“芍药,性味酸寒,冬月必酒炒;凡腹痛多是血脉凝涩,亦必酒炒用;……下痢腹痛必炒用;……产后不可用……必不得已,亦酒炒用。”《中药炮制学》云:酒白芍,“善于和中缓急,多用于胁肋疼痛、腹痛;产后腹痛尤须酒炙。”

3.《药品化义》云:“炒用制去其性。”《中药炮制学》云:“炒白芍药性缓和,善于养血敛阴,多用于肝旺脾虚之证”。

4.《新编中药炮制法》(增订本)云:“白芍经炒炭后,能增强止血作用”。

注意:

2.《本草经疏》云:“凡中寒腹痛,中寒作泄,腹中冷痛,肠胃中觉冷等证忌之”。

故阳衰虚寒之证不宜单独应用。

各家论述

①《本经》:"主邪气腹痛,除血痹,破坚积,治寒热疝瘕,止痛,利小便,益气。"

②《别录》:"通顺血脉,缓中,散恶血,逐贼血,去水气,利膀胱、大小肠,消痈肿,(治)时行寒热,中恶腹痛,腰痛。"

③《药性论》:"治肺邪气,腹中疞痛,血气积聚,通宣脏腑拥气,治邪痛败血,主时疾骨热,强五脏,补肾气,治心腹坚胀,妇人血闭不通,消瘀血,能蚀脓。"

④《唐本草》:"益女子血。"

⑤《日华子本草》:"治风补痨,主女人一切病,并产前后诸疾,通月水,退热除烦,益气,治天行热疾,瘟瘴惊狂,妇人血运,及肠风泻血,痔瘘发背,疮疥,头痛,明目,目赤,胬肉。"

⑥《医学启源》:"安脾经,治腹痛,收胃气,止泻利,和血,固腠理,泻肝,补脾胃。"

⑦王好古:"理中气,治脾虚中满,心下痞,胁下痛,善噫,肺急胀逆喘咳,太阳鼽衄,目涩,肝血不足,阳维病苦寒热,带脉病苦腹痛满,腰溶溶如坐水中。"

按语备注

白芍、赤芍,汉代不分,《本经》通称芍药。南朝梁代陶弘景《神农本草经集注》首言有赤、白两种,并指出白者质优,赤白异功。其云:“今出白山、蒋山、茅山最好,白而长大,余处亦有而多赤,赤者小利。俗方以止痛,乃不减当归。”但实际应用却赤、白不分,延至隋唐,本草方著中仍只言芍药,而不云赤、白。唐末宋初,陶氏的观点引起了医药学家的重视,赤、白逐步分用。并取得了新的经验,对赤、白芍的功用有了较深的认识,故《开宝重定本草》按云:“别本注云,此有两种,赤者利小便下气,白者止痛散血。”《太平圣惠方》、《太平惠民和剂局方》所载方中,多以赤芍药、白芍药之名分书,且祛邪多用赤芍,补虚多用白芍,是赤、白分用的另一写照。公元12世纪中叶,金人成无己在《注解伤寒论•卷三》芍药甘草汤方后注云:“白补而赤泻,白收而赤散”,是对宋金及其以前临床应用芍药的经验和二芍性能的高度概括和总结,对后世影响极大。至此,白芍与赤芍分用已成事实。明代,《滇南本草》、《本草品汇精要》及《医学入门•本草》均将赤芍、白芍分条记述;《本草蒙筌》虽仍以芍药列条,但条文中已明确指出有赤、白二种,并分述各自的性能及临床应用。使赤、白分用的事实见诸于本草。

又,陶弘景云:芍药“生中岳川谷及丘陵”,说明古之所用芍药多为野生。至公元11世纪后叶,宋人陈承《本草别说》曰:“今世所用者,多是人家种植”,可见宋代已广泛采用栽培芍药入药。今之所用主要以栽培芍药为主,采根后直接晒干者为赤芍药,先用沸水煮透再去皮晒干者为白芍药。二者虽同出一物而性微寒,但赤芍味苦入肝,为清热凉血化瘀止痛之品,血热血瘀之证用之为佳;白芍味酸苦而入肝脾,为补血敛阴平肝柔肝止痛之品,血虚阴亏、肝旺、肝失柔和挛急作痛等证用之为良,又兼止汗,治自汗、盗汗。

求道

181

0

求道

200

0

求道

617

0

四君人参

477

0

白术

签约讲师

650

0

四君人参

四君严选

546

0

白术

签约讲师

717

0

求道

817

0

白术

签约讲师

1317

0

四君人参

645

0

查看更多