概述

汗证是指由于阴阳失调,腠理不固,而致汗液外泄失常的病证。其中,不因外界环境因素的影响,而白昼时时汗出,动辄益甚者,称为自汗;寐中汗出,醒来自止者,称为盗汗,亦称为寝汗。

正常的出汗,是人体的生理现象,本节所论述的自汗、盗汗,均为汗液过度外泄的病理现象。《明医指掌·自汗盗汗心汗证》对自汗、盗汗的名称作了恰当的说明:“夫自汗者,朝夕汗自出也。盗汗者,睡而出,觉而收,如寇盗然,故以名之。”

自汗、盗汗是临床杂病中较为常见的一个病证,中医对其有比较系统、完整的认识,若辨证用药恰当,一般均有良好的疗效。

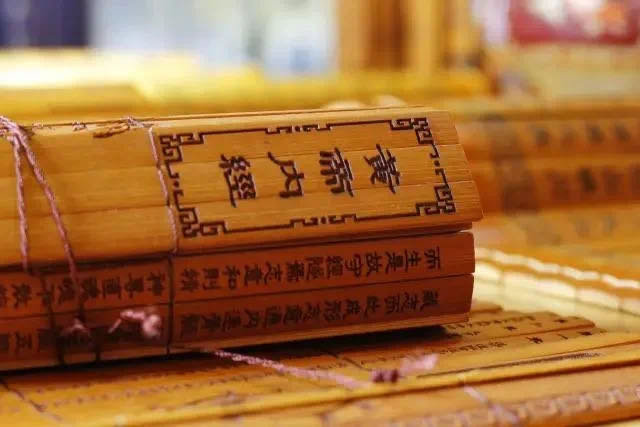

早在《内经》即对汗的生理及病理有了一定的认识。明确指出汗液为人体津液的一种,并与血液有密切关系,所谓血汗同源。故血液耗伤的人,不可再发其汗。并明确指出生理性的出汗与气温高低及衣着厚薄有密切关系。如《灵枢·五癃津液别》说:“天暑衣厚则腠理开,故汗出,……天寒则腠理闭,气湿不行,水下留于膀胱,则为尿与气。”在出汗异常的病证方面,谈到了多汗、寝汗、灌汗、绝汗等。《金匮要略·水气病脉证并治》首先记载了盗汗的名称,并认为由虚劳所致者较多。《三因极一病证方论·自汗论治》对自汗、盗汗作了鉴别:“无论昏醒,浸浸自出者,名曰自汗;或睡著汗出,即名盗汗,或云寝汗。若其饮食劳役,负重涉远,登顿疾走,因动汗出,非自汗也。”并指出其他疾病中表现的自汗,应着重针对病源治疗,谓“历节、肠痈、脚气、产褥等病,皆有自汗,治之当推其所因为病源,无使混滥”。朱丹溪对自汗、盗汗的病理属性作了概括,认为自汗属气虚、血虚、湿、阳虚、痰;盗汗属血虚、阴虚。《景岳全书·汗证》对汗证作了系统的整理,认为一般情况下自汗属阳虚,盗汗属阴虚。但“自汗盗汗亦各有阴阳之证,不得谓自汗必属阳虚,盗汗必属阴虚也”。《临证指南医案·汗》谓:“阳虚自汗,治宜补气以卫外;阴虚盗汗,治当补阴以营内。”

《医林改错·血府逐瘀汤所治之症目》说:“竟有用补气、固表、滋阴、降火,服之不效,而反加重者,不知血瘀亦令人自汗、盗汗,用血府逐瘀汤。”补充了针对血瘀所致自汗、盗汗的治疗方药。

自汗、盗汗作为症状,既可单独出现,也常伴见于其他疾病过程中。本节着重讨论单独出现的自汗盗汗。至于由其他疾病引起者,在治疗原发疾病的基础上,可参考本节辨证论治。

西医学中的甲状腺机能亢进、植物神经功能紊乱、风湿热、结核病等所致的自汗盗汗亦可参考本节辨证论治。

夕又有少数人由于体质关系,平素易于出汗,而不伴有其他症状者,则不属本节范围。正如《笔花医镜·盗汗自汗》说:“盗汗为阴虚,自汗为阳虚,然亦有秉质如此,终岁习以为常,此不必治也。”

病因

出汗为人体的生理现象。在天气炎热、穿衣过厚、饮用热汤、情绪激动、劳动奔走等情况下,出汗量增加,此属正常现象。在感受表邪时,出汗又是驱邪的一个途径,外感病邪在表,需要发汗以解表。

汗为心之液,由精气所化,不可过泄。除了伴见于其他疾病过程中的出汗过多外,引起自汗、盗汗的病因病机主要有以下五个方面。

1.肺气不足

素体薄弱,病后体虚,或久患咳喘,耗伤肺气,肺与皮毛相表里,肺气不足之人,肌表疏松,表虚不固,腠理开泄而致自汗。

2.营卫不和

由于体内阴阳的偏盛偏衰,或表虚之人微受风邪,导致营卫不和,卫外失司,而致汗出。

3.心血不足

思虑太过,损伤心脾,或血证之后,血虚失养,均可导致心血不足。因汗为心之液,血不养心,汗液外泄太过,引起自汗或盗汗。

4.阴虚火旺

烦劳过度,亡血失精,或邪热耗阴,以致阴精亏虚,虚火内生,阴津被扰,不能自藏而外泄,导致盗汗或自汗。

5.邪热郁蒸

症状

诊断

治疗

辨证要点

应着重辨明阴阳虚实。一般来说,汗证以属虚者多。自汗多属气虚不固;盗汗多属阴虚内热。但因肝火、湿热等邪热郁蒸所致者,则属实证。病程久者或病变重者会出阴阳虚实错杂的情况。自汗久则可以伤阴,盗汗久则可以伤阳,出现气阴两虚或阴阳两虚之证。

治疗原则

虚证当根据证候的不同而治以益气、养阴、补血、调和营卫;实证当清肝泄热,化湿和营;虚实夹杂者,则根据虚实的主次而适当兼顾。此外,由于自汗、盗汗均以腠理不固、津液外泄为共同病变,故可酌加麻黄根、浮小麦、糯稻根、五味子、瘪桃干、牡蛎等固涩敛汗之品,以增强止汗的功能。

分证论治

肺卫不固

症状:汗出恶风,稍劳汗出尤甚,易于感冒,体倦乏力,面色少华,脉细弱,苔薄白。

治法:益气固表。

方药:玉屏风散。

本方为益气固表止汗的常用方剂,方中以黄芪益气固表止汗;白术健脾益气,助黄芪益气固表;少佐防风走表散邪,且助黄芪固表。汗出多者,可加浮小麦、糯稻根、牡蛎固表敛汗。气虚甚者,加党参、黄精益气固摄。兼有阴盛而见舌红、脉细数者,加麦冬、五味子养阴敛汗。

气血不足,体质虚弱,而症见汗出,恶风,倦怠乏力,面色不华,舌质淡,脉弱者,可改用大补黄芪汤以补益气血,固表敛汗。本方除含有玉屏风散的药物外,尚有人参、山茱萸、茯苓、甘草、五味子等益气固摄,熟地、川芎、肉苁蓉等补益精血,补益之力远较玉屏风散为强,故宜用于自汗之气血不足及体虚甚者。

症状:汗出恶风,周身酸楚,时寒时热,或表现半身、某局部出汗,苔薄白,脉缓。

治法:调和营卫。

方药:桂枝汤。

方中以桂枝温经解肌,白芍和营敛阴,两药合用,一散一收,调和营卫,配以生姜、大枣、甘草,助其调和营卫之功。

汗出多者,酌加龙骨、牡蛎固涩敛汗。兼气虚者,加黄芪益气固表。兼阳虚者,加附子温阳敛汗。如半身或局部出汗者,可配合甘麦大枣汤之甘润缓急进行治疗。

营卫不和而又表现倦怠乏力,汗出多,少气懒言,舌淡,脉弱等气虚症状者,可改用黄芪建中汤益气建中,调和营卫。

由瘀血阻滞导致者,兼见心胸不适,舌质紫暗或有瘀点、瘀斑,脉弦或涩等症者,可改用血府逐瘀汤理气活血,疏通经络营卫。

心血不足

症状:自汗或盗汗,心悸少寐,神疲气短,面色不华,舌质淡,脉细。

治法:补心养血。

方药:归脾汤。

方中以人参、黄芪、白术、茯苓益气健脾,当归、龙眼肉养血,酸枣仁、远志养心安神,木香、甘草、生姜、大枣理气调中,共奏益气补血、养心安神之功。

汗出多者,加五味子、牡蛎、浮小麦收涩敛汗。血虚甚者,加制首乌、枸杞子、熟地补益精血。

阴虚火旺

症状:夜寐盗汗或有自汗,五心烦热,或兼午后潮热,两颧色红,口渴,舌红少苔,脉细数。

治法:滋阴降火。

方药:当归六黄汤。

方中用当归、生地黄、熟地黄滋阴养血,壮水之主,以制阳光;黄连、黄芩、黄柏苦寒清热,泻火坚阴;黄芪益气固表。

汗出多者,加牡蛎、浮小麦、糯稻根固涩敛汗。潮热甚者,加秦艽、银柴胡、白薇清退虚热。

以阴虚为主,而火热不甚,潮热、脉数等不显著者,可改用麦味地黄丸补益肺肾,滋阴清热。

邪热郁蒸

症状:蒸蒸汗出,汗液易使衣服黄染,面赤烘热,烦躁,口苦,小便色黄,舌苔薄黄,脉象弦数。

治法:清肝泄热,化湿和营。

方药:龙胆泻肝汤。

方中以龙胆草、黄芩、栀子、柴胡清肝泄热,泽泻、木通、车前子清利湿热,当归、生地滋阴养血和营,甘草调和诸药。

郁热较甚,小便短赤者,加茵陈清解郁热。湿热内蕴而热势不盛,面赤烘热、口苦等症不显著者,可改用四妙丸清热除湿。方中以黄柏清热,苍术、薏苡仁除湿,牛膝通利经脉。

转归预后

结语

文献摘要

《素问·宣明五气》:“五藏化液,心为汗。”

《灵枢·决气》:“腠理发泄,汗出溱溱,是谓津。”

《灵枢·营卫生会》:“夺血者无汗,夺汗者无血。”

《素问·脉要精微论》:“肺脉,……其软而散者,当病灌汗。”

《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治》:“男子平人;脉虚弱细微者,喜盗汗也。”

《济生方·诸汗门》:“人之气血,应乎阴阳,和则平,偏则病。阴虚阳必凑,故发热自汗;阳虚阴必乘,故发厥、自汗。又况伤风、中暑、伤湿、喜怒、惊悸、房室、虚劳、历节、肠痈、痰饮、产褥等病,皆能致之。”

《医学正传·汗证》:“若夫自汗与盗汗者,病似而实不同也。其自汗者,无时而激激然出,动则为甚,属阳虚,胃气之所司也;盗汗者,寝中而通身如浴,觉来方知,属阴虚,营血之所主也。大抵自汗宜补阳调卫,盗汗宜补阴降火。”

《医碥·汗》:“汗者,水也,肾之所主也。内藏则为液,上升则为津,下降则为尿,外泄则为汗。”

求道

270

0

求道

294

0

求道

416

0

求道

529

0

求道

446

0

求道

348

0

求道

368

0

求道

643

0

求道

1202

0

求道

812

0

查看更多