概述

大肠癌是由于正虚感邪、内伤饮食及情志失调引起的,以湿热、瘀毒蕴结于肠道,传导失司为基本病机,以排便习惯与粪便性状改变,腹痛,肛门坠痛,里急后重,甚至腹内结块,消瘦为主要临床表现的一种恶性疾病。

大肠癌包括结肠癌与直肠癌,是常见的消化道恶性肿瘤。在北美、西欧各国,大肠癌的发病率仍有上升趋势,占全部癌症死亡原因中的第二位。近三十年来我国的发病率也不断上升,大部分省市大肠癌占全部恶性肿瘤死亡原因的第5-6位,男女之比约为2:1,好发年龄为30-60岁。

采用中西医结合治疗,对接受手术、化疗、放疗的患者具有整体治疗效应,在改善症状、减毒增效、有利于劳动力的恢复等方面具有优势,可以提高疗效,延长生存期及改善生存质量。

中医学无“大肠癌”这一名称,从其发病及临床特征分析,应属中医学的“肠积”、“积聚”、“症瘕”、“肠覃”、“肠风”、“脏毒”、“下痢”、“锁肛痔”等病的范畴。《灵枢·水胀》说:“肠覃何如?岐伯曰:寒气客于肠外,与卫气相搏,……肉乃生。其始也,大如鸡卵,稍以益大,至其成也,如怀子之状,久者离岁,按之则坚,推之则移,……。”其症状的描述颇似结肠癌腹内结块的表现。《诸病源候论·积聚症瘕候》记述:“症者,由寒温失节,致脏腑之气虚弱,而饮食不消,聚结在内,染渐生长块段,盘劳不移动者,是症也。言其形状,可征验也。”有助于了解大肠癌的病因、症状和体征。明代《外科正宗·脏毒》说:“蕴毒结于脏腑,火热流注肛门,结而为肿,其患痛连小腹,肛门坠重,二便乖违,或泻或秘,肛门内蚀,串烂经络,污水流通大孔,无奈饮食不餐,作渴之甚,凡此未得见其生。”类似于大肠癌的病因、主要症状,并明确指出预后不良。清《外科大成·沦痔漏》说:“锁肛痔,肛门内外犹如竹节锁紧,形如海蜇,里急后重,便粪细而带扁,时流臭水,此无治法。”上述症状的描述与直肠癌基本相符。本病的治疗,《素问·六元正纪大论》提出了“大积大聚,其可犯也,衰其大半而止,过者死”的内科治疗原则;《后汉书》中有华佗进行“刳破腹背,抽割积聚”进行外科手术的记载。这种采用内科或外科治疗本病的方法,迄今仍有重要的指导意义。中医药治疗本病所采用的方药散见于中医治疗积聚、症瘕、痢疾、脏毒等病证中,如《素问玄机原病式》的芍药汤、《济生方》的香棱丸、《疡医大全》的化痞丸、《医林改错》的少腹逐瘀汤等。

西医学对大肠癌按组织学分类,分为管状腺癌、乳头状腺癌、粘液腺癌、印戒细胞癌、未分化癌等,以管状腺癌最多见。可参照本节辨证论治。

病因

大肠包括回肠和广肠(直肠)。回肠上接阑门,下接广肠,广肠下端为魄门(肛门),其经脉络肺,统摄于脾。它的生理功能是接受小肠下注的浊物,主津液的进一步吸收,司糟粕传送,并将之排出体外,故《素问·灵兰秘典论》曰:“大肠者,传导之官,变化出焉”。大肠癌的发生以正气虚损为内因,邪毒入侵为外因,两者相互影响,正气虚损,易招致邪毒入侵,更伤正气,且正气既虚,无力抗邪,致邪气留恋,气、瘀、毒留滞大肠,壅蓄不散,大肠传导失司,,日久则积生于内,发为大肠癌。

1.外感湿热

久居湿地,外感湿邪,导致水湿困脾,脾失健运,则内外之水湿日久不去,可引发本病。

2.饮食不节

恣食膏粱厚味、酒酪之晶,或过食生冷,或暴饮暴食,均可损伤脾胃,滋生水湿,水湿不去化热而下迫大肠,与肠中之糟粕交阻搏击或日久成毒,损伤肠络而演化为本病。

3.情志所伤

所愿不遂,肝气郁结,肝木太过克伐脾土,脾失健运,水湿内生,郁而化热,湿热合邪,下迫大肠,也可诱生本病。

4.正气亏虚

先天不足或年高体虚之人,脾虚肾亏。肾为先天之本,脾为后天之本,两者与水湿的运化也有密切的关系,两脏虚损,导致水湿内停,日久也可导致本病的发生。

本病病位在肠,但与脾、胃、肝、肾的关系尤为密切。其病性早期以湿热、瘀毒邪实为主,晚期则多为正虚邪实,正虚又以脾肾(气)阳虚、气血两虚、肝肾阴虚多见。外感湿热或脾胃损伤导致水湿内生,郁久化热,是发病的重要原因,湿热久羁,留连肠道,阻滞气机,热渐成毒,热伤脉络,致使气滞、湿热、毒聚、血瘀,在肠道结积成块是发病的主要病机环节。

症状

诊断

治疗

辨证要点

1.辨便血:直肠癌的患者便血为常见症状。其血色鲜红,常伴大便不爽,肛门灼热,此为湿热下注、热伤血络所致。

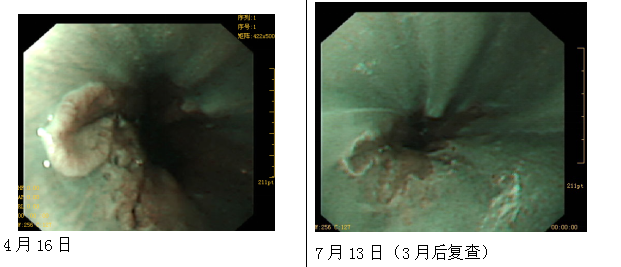

2.辨大便形状:大便变细、变扁,常夹有粘液或鲜血,症状进行性加重,这是由于肿块不断增大堵塞肠道所致。

3.辨腹痛:腹痛时作时止,痛无定处,排便排气稍减,为气滞;痛有定处,腹内结块为血瘀;腹痛隐隐,得温可减,为虚寒;痛则虚汗出或隐痛绵绵,为气血两虚。

4.辨腹泻:大便干稀不调多为气滞;泻下脓血、腥臭,为湿热瘀毒;久泻久痢,肠鸣而泻,泻后稍安,常为寒湿;泻下稀薄,泻后气短头晕,多为气血两虚。

治疗原则

本病病机的中心环节是湿热,并由湿热进一步演化而为热毒、瘀毒蕴结于肠中,日久形成结块,故以清热利湿、化瘀解毒为治疗原则。病至晚期,正虚邪实,当根据患者所表现的不同证候,以补虚为主兼以解毒散结。

应在辨证论治的基础上,结合选用具有一定抗大肠癌作用的中草药。

分证论治

湿热下注

症状:腹部阵痛,便中带血或粘液脓血便,里急后重,或大便干稀不调,肛门灼热,或有发热、恶心、胸闷、口干、小便黄等症,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

治法:清热利湿,化瘀解毒。

方中槐角、地榆、侧柏叶凉血止血;黄芩、黄连、黄柏清热燥湿,泻火解毒;荆芥、防风、枳壳疏风理气;当归尾活血祛瘀。腹痛较著者可加香附、郁金,以行气活血定痛;大便脓血粘液,泻下臭秽,为热毒炽盛,加白头翁、败酱、马齿苋以清热解毒,散血消肿。

瘀毒内阻

症状:腹部拒按,或腹内结块,里急后重,大便脓血,色紫暗,量多,烦热口渴,面色晦暗,或有肌肤甲错,舌质紫暗或有瘀点、瘀斑,脉涩。

治法:活血化瘀,清热解毒。

方药:膈下逐瘀汤加味。

本方用桃仁、红花、五灵脂、延胡索、丹皮、赤芍、当归、川芎活血通经,行瘀止痛;以香附、乌药、枳壳调理气机;甘草调和诸药,共呈活血化瘀,行气止痛的功效。临床应用常配伍黄连、黄柏、败酱等,以加强清热解毒之力。

脾肾阳虚

症状:腹痛喜温喜按,或腹内结块,下利清谷或五更泄泻,或见大便带血,面色苍白,少气无力,畏寒肢冷,腰酸膝冷,苔薄白,舌质淡胖有齿痕,脉沉细弱。

治法:温补脾肾。

方药:附子理中汤。

理中汤温中健脾,更加附子以增强温肾散寒之力。如下利清谷、腰酸膝冷之症突出,可配四神丸以温补脾肾,涩肠止泻。四神丸中补骨脂、肉豆蔻温脾肾而涩肠止泻;吴茱萸暖脾散寒除湿;五味子酸甘温涩。

气血两虚

症状:腹痛绵绵,或腹内结块,肛门重坠,大便带血,泄泻,面色苍白,唇甲不华,神疲肢倦,心悸气短,头晕目眩,形瘦纳少,苔薄白,舌质淡,脉沉细无力。

治法:补气养血。

方药:八珍汤。

以四君汤益气健脾,以四物汤补血调血。腹痛绵绵,重用白芍、炙甘草以缓急止痛;便血不止者,加三七、茜草、仙鹤草化瘀止血;泄泻者,加肉豆蔻、赤石脂以收敛固涩;心悸失眠者,加酸枣仁、远志养心安神。

肝肾阴虚

症状:腹痛隐隐,或腹·内结块,便秘,大便带血,腰膝酸软,头晕耳鸣,视物昏花,五心烦热,口咽干燥,盗汗,遗精,月经不调,形瘦纳差,舌红少苔,脉弦细数。

治法:滋肾养肝。

方药:知柏地黄丸。

本方以六味地黄滋补肝肾,加知母、黄柏清泻虚火。便秘者,加柏子仁、火麻仁润肠通便;大便带血者,加三七、茜草、仙鹤草化瘀止血;遗精加芡实、金樱子益肾固精;月经不调者加香附、当归益气活血调经。

经现代药理及临床研究筛选出的一些常用抗消化道肿瘤的中药可参见胃癌一节的有关内容。应在辨证论治的基础上,结合大肠癌的具体情况,酌情选用。

转归预后

结语

大肠癌多发于中年以上男性,病变早期症状不明显,易被忽视。便血、痢下赤白等症状又易被误诊。故对出现以排便习惯与粪便性状改变,腹痛,肛门坠痛,里急后重,甚至腹内结块,消瘦等症状时应高度警惕,并尽快结合现代检查方法查明原因,以求早期诊断、早期治疗。其病因多由于正气亏虚,外感湿邪、内伤饮食及情志失调,致使湿热、瘀毒蕴结于肠道日久形成积块而成。病位在肠,但与脾、胃、肝、肾的关系尤为密切。其病性早期以湿热、瘀毒邪实为主,晚期则多为正虚邪实,正虚又以脾肾阳虚、气血两虚、肝肾阴虚多见。

病机的中心环节是湿热。故以清热利湿、化瘀解毒为治疗原则,并应适当结合抗大肠癌的中草药。病至晚期,正虚邪实,则以补虚为主兼以解毒散结。大肠癌初起以标实为主,久则以正虚为主,常虚实夹杂,若邪盛之征如积块较大而质硬、腹部多处积块,·疼痛剧烈,大便因积块堵塞肠道而排便困难等症状突出,而正衰之征如形体极度消瘦,便血不止等症状明显,则预后不良。

求道

161

0

求道

151

0

求道

149

0

求道

315

0

求道

290

0

求道

427

0

求道

432

0

白术

签约讲师

464

0

白术

签约讲师

413

0

求道

539

0

查看更多