概念

昏迷,是指神志模糊,不省人事,甚至昏睡不醒,呼之不应的症状。又称为 “神昏”、“昏冒”、“昏蒙”、“昏愦”、“昏不识人”。《素问》称 “暴不知人”、“不知与人言”等。

昏迷常见于外感热病重证,内伤杂病的中风、厥证等。久病重病,精气耗竭,亦可出现神昏,病属危候。其病变主要在心,心主神明,病邪蒙蔽心窍,上扰神明以及阴虚阳脱,心神耗散,皆可使神明失用而致神昏。

昏迷应与嗜睡相鉴别:神昏是神志模糊,不省人事,呼之不应;而嗜睡是神志清醒 ,唯精神困顿不振,时时欲睡,呼之即醒,醒后复睡。

昏迷亦不同于“晕厥”,前者人事不省,时间较长,不易迅速复苏;后者突然昏倒,神识昏迷,时间较短,移时逐渐苏醒。“尸厥”、“大厥”和 “煎厥”的神识不清,常以突然昏倒,不醒人事,状如昏死,经久不能苏醒为特点,故亦属神昏范畴。 “气厥”、“血厥”、“痰厥”、“食厥”的神志改变多为一时之神识不清,故归属 “晕厥”。

鉴别与治疗

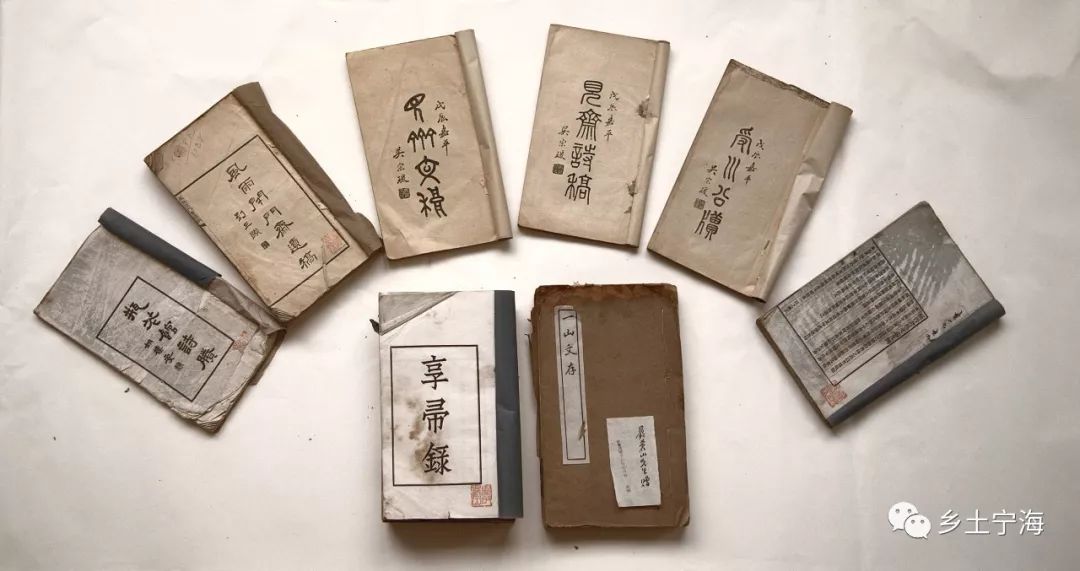

文献与评述

《证治要诀•湿辨中伤》:“风寒暑湿,皆能中人,惟湿气积久,留滞关节。故能中,非如风寒暑湿之有暴中也。中湿之证,关节痛重,浮肿喘满,腹胀烦闷,昏不知人,宜白术酒。有破伤处,因澡浴,湿气从疮口中入,其人昏迷沉重,状类中湿,名日破伤,宜白术酒。”

《症因脉治•瘴疟》:“瘴疟之症,症发之时,神识昏迷,狂妄多言,或声音哑喑,此瘴毒疟疾之症也。瘴疟之因,山岚溪涧之间,湿毒蒸酿之处,瘴气入人脏腑,血聚上焦,败血淤于心窍,毒涎聚于肝脾,则瘴毒疟疾之症作矣。”

《杂病源流犀烛•寒病源流》:“寒厥暴亡,亦积寒病也,与中寒异,盖中寒之寒,非尽积久。随中随发寒厥之寒,乃由久伏寒邪于内,而复有新寒以触之,遂厥而暴亡。故其症状,虽皆口噤,四肢强直,昏不知人,而其原,实一为即发之病,一为久而触发之病。”

求道

525

0

求道

594

0

求道

914

0

求道

699

0

求道

621

0

求道

482

0

四君人参

四君严选

526

1

茯苓

545

0

白术

签约讲师

568

0

白术

签约讲师

686

0

查看更多