出处

详细内容

[组成]

黄芪生,四两(120g) 当归尾二钱(6g) 赤芍一钱半(5g) 地龙去土,一钱(3g) 川芎一钱(3g) 红花一钱(3g) 桃仁一钱(3g)

[用法]

水煎服。

[功用]

补气,活血,通络。

[主治]

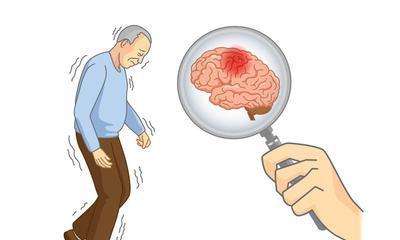

中风之气虚血瘀证。半身不遂,口眼喁斜,语言謇涩,口角流涎,小便频数或遗尿失禁,舌暗淡,苔白,脉缓无力。

[方解]

本方证由中风之后,正气亏虚,气虚血滞,脉络瘀阻所致。正气亏虚,不能行血,以致脉络瘀阻,筋脉肌肉失去濡养,故见半身不遂、口眼喁斜,正如《灵枢·刺节真邪第七十五》所言: “虚邪偏客于身半,其入深,内居荣卫,荣卫稍衰则真气去,邪气独留,发为偏枯。”气虚血瘀,舌本矢养,故语言謇涩;气虚矢于固摄,故口角流涎、小便频数、遗尿失禁;舌暗淡,苔白,脉缓无力为气虚血瘀之象。本方证以气虚为本,血瘀为标,即王清任所谓“因虚致瘀”。治当以补气为主,活血通络为辅。本方重用生黄芪,补益元气,意在气旺则血行,瘀去络通,为君药。当归尾活血通络而不伤血,用为臣药。赤芍、川芎、桃仁、红花协同当归尾以活血祛瘀;地龙通经活络,力专善走,周行全身,以行药力,亦为佐药。全方的配伍特点是:重用补气药与少量活血药相伍,使气旺血行以治本,祛瘀通络以治标,标本兼顾;且补气而不壅滞,活血又不伤正。合而用之,则气旺、瘀消、络通,诸症向愈。

[运用]

1.辨证要点 本方既是益气活血法的代表方,又是治疗中风后遗症的常用方。临床应用以半身不遂,口眼喁斜,舌暗淡,苔白,脉缓无力为辨证要点。

2.加减变化 本方生黄芪用量独重,但开始可先用小量(一般从30-60g开始),效果不明显时,再逐渐增加。原方活血祛瘀药用量较轻,使用时,可根据病情适当加大。若半身不遂以上肢为主者,可加桑枝、桂枝以引药上行,温经通络;下肢为主者,加牛膝、杜仲以引药下行,补益肝肾;日久效果不显著者,加水蛭、虻虫以破瘀通络;语言不利者.加石菖蒲、郁金、远志等以化痰开窍;口眼喁斜者,可合用牵正散以化痰通络;痰多者,加制半夏、天竺黄以化痰;偏寒者,加熟附子以温阳散寒;脾胃虚弱者,加党参、白术以补气健脾。

3.现代运用 本方常用于脑血管意外后遗症、冠心病、小儿麻痹后遗症,以及其他原因引起的偏瘫、截瘫、或单侧上肢、或下肢痿软等属气虚血瘀者。

4.使用注意 使用本方需久服才能有效,愈后还应继续服用,以巩固疗效,防止复发,王氏谓:“服此方愈后,药不可断,或隔三五日吃一付,或七八日吃一付。”但若中风后半身不遂属阴虚阳亢,痰阻血瘀,见舌红苔黄、脉洪大有力者,非本方所宜。

[文献摘要]

1.原书主治 《医林改错》卷下:“此方治半身不遂,口眼喁斜,语言謇涩,口角流涎,下肢痿废,小便频数,遗尿不禁。”

2.方论选录 张锡纯《医学衷中参西录》上册:“至清中叶王勋臣出,对于此证,专以气虚立论,谓人之元气,全体原十分,有时损去五分,所余五分,虽不能充体,犹可支持全身。而气虚者,经络必虚,有时气从经络处透过,并于一边,彼无气之边,即成偏枯。爰立补阳还五汤,方中重用黄芪四两,以峻补气分,此即东垣主气之说也。然王氏书中全未言脉象何如,若遇脉之虚而无力者,用其方原可见效;若其脉象实而有力,其人脑中多患充血,而复用黄芪之温而升补者,以助其血愈上行,必至凶危立见,此固不可不慎也。”

其他同名方

(1)对血液流变学的影响 《浙江中医杂志》1986(3):110,中风患者血液处于"粘、浓、凝、聚"的倾向,运用本方后,能增加血小板内环磷酸腺甙的含量,抑制血小板聚集和释放反应,抑制和溶解血栓,以改善微循环,促进侧枝循环。(2)对心、脑血管系统的药理作用 《中药通报》1987(2):51,补阳还五汤静脉注射,有缓慢、持久的降压作用,对麻醉家兔能显着地增强心肌收缩幅度,反映心肌耗氧量的心肌张力时间指数显着降低,心肌营养性血流量明显增加。(3)对免疫功能的影响 《陕西中医》1986(10):466,补阳还五汤能使免疫功能低下小鼠的免疫器官重量增加,提高单核巨噬细胞吞噬功能,从而表明本方具有增强机体免疫功能的药理学基础。

水煎服。

中风正气未虚或阴虚阳亢,风、火、痰、湿等余邪未尽者,均忌用。

求道

425

0

求道

662

0

求道

628

0

求道

560

0

茯苓

518

0

四君人参

687

0

四君人参

482

0

四君人参

四君严选

919

0

四君人参

四君严选

1067

0

茯苓

634

0

查看更多