概述

病因

症状

多发于产后尚未满月的哺乳妇女,尤以乳头破碎或乳汁郁滞者多见。

郁乳期:病人感觉患侧乳房肿胀疼痛,并出现硬块(或无硬块),多在乳房外下象限,乳汁排出不畅;同时伴有发热、寒战、头痛骨楚、食欲不振等全身症状。经治疗后,若2—3日内寒热消退、肿消痛减,病将痊愈。

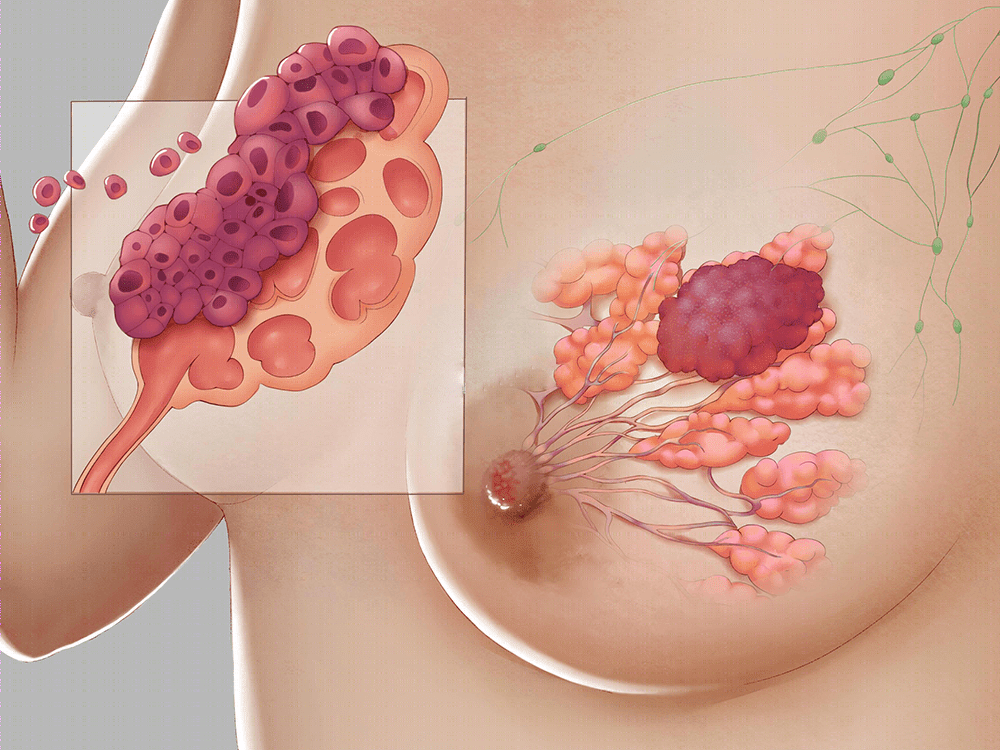

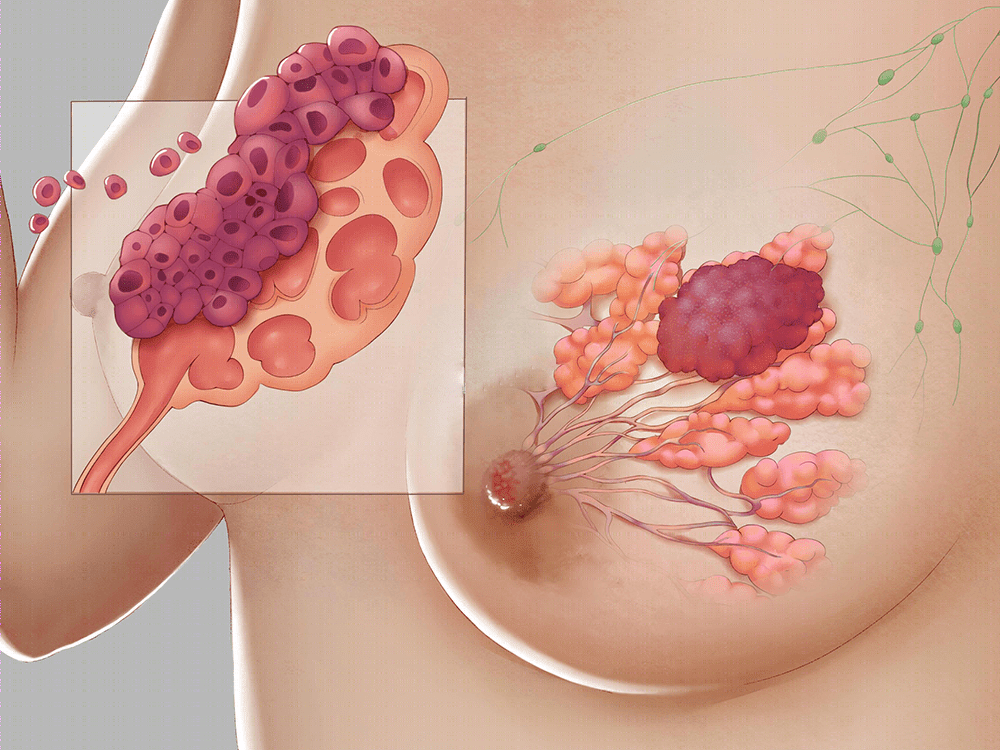

成脓期:上述症状加重,硬块逐渐增大,继而皮肤发红灼热,疼痛呈搏动性,有压痛,患侧腋窝淋巴结肿大,并有高热不退,此为化脓的征象。若硬块中央渐软,按之有波动感者,表明脓肿已熟。但深部脓肿波动感不明显,需进行穿刺才能确定。

溃脓期:自然破溃或切开排脓后,一般肿消痛减,寒热渐退,逐渐向愈。若脓流不畅,肿热不消,疼痛不减,身热不退,可能形成袋脓,或脓液波及其他乳囊(腺叶),形成“传囊乳痈”,亦可形成败血症。若有乳汁从疮口溢出,久治不愈,则可形成乳漏。

治疗

一、内治法

(一)气滞热蕴

乳房部肿胀疼痛,肿块或有或无,皮色不变或微红,乳汁排泄不畅;伴恶寒发热,头痛骨楚,口渴,便秘;舌淡红或红,苔薄黄,脉浮数或弦数。

辨证分析:情志内伤,肝气郁结,郁久化热,加之产后恣食厚味,胃内积热,以致肝胃蕴热,气血凝滞,乳络阻塞,不通则痛,故乳房肿胀疼痛有块;毒热内蕴,故患侧乳房皮肤微红;邪热内盛,正邪相争,营卫失和,故恶寒发热,头痛骨楚;胃经热盛,故口渴、便秘、舌红苔薄黄;弦脉属肝,数脉主热。

治法:疏肝清胃,通乳消肿。

方药:瓜蒌牛蒡汤加减。乳汁壅滞太甚者,加王不留行、路路通、漏芦通乳;产妇断乳后乳汁壅滞者,加生山楂、生麦芽回乳;产后恶露未尽者,加归尾、川芎、益母草祛瘀;乳房肿块明显者,加当归、赤芍、桃仁等活血祛瘀;大便秘结者,加生大黄、火麻仁通便。

(二)热毒炽盛

肿块逐渐增大,皮肤掀红,灼热,疼痛如鸡啄,肿块中央渐软,有应指感;可伴壮热,口渴饮冷,面红目赤,烦躁不宁,大便秘结,小便短赤;舌红,苔黄干,脉数或滑数。

辨证分析:肝胃蕴热,热毒炽盛,乳络阻塞,气血凝滞,故乳房肿块逐渐增大,局部掀热、疼痛、灼热;热盛则肉腐成脓,故肿块中央变软,按之有应指感;火热炎上,故面红目赤;热扰心神,则烦躁不宁;火热伤阴,津液被耗,故小便短赤;津伤则引水自救,故渴喜饮冷;肠热津亏,故大便干燥;舌红、苔黄、脉数均为热象。

治法:清热解毒,托毒透脓。

方药:透脓散加味。热甚者,加生石膏、知母、金银花、蒲公英清热解毒。

(三)正虚邪恋

溃破后乳房肿痛减轻,但疮口脓水不断,脓汁清稀,愈合缓慢,或乳汁从疮口溢出形成乳漏;面色少华,全身乏力,头晕目眩,或低热不退,食欲不振;舌淡,苔薄,脉弱无力。

辨证分析:脓成破溃后,脓毒尽泄,肿痛消减;但若素体本虚,溃后脓毒虽泄,气血俱虚,故收口缓慢;气血虚弱可见面色少华、全身乏力、头晕目眩;舌淡、苔薄、脉弱无力为气血不足之象。

治法:益气和营托毒。

方药:托里消毒散加减。

二、外治法

(一)郁乳期用金黄散或玉露散以冷开水或醋调敷;或用金黄膏或玉露膏敷贴;或用鲜野菊花、鲜蒲公英、鲜地丁草、仙人掌(去刺)等洗净捣烂外敷;或用20%芒硝溶液湿敷;或用大黄、芒硝各等份研末,适量凡士林调敷。

(二)成脓期局部按之有波动感或经穿刺抽脓抽得脓液者,应及时切开引流。一般采用与乳头方向呈放射状的切口,切口位置选择脓肿稍低的部位,切口长度与脓腔基底的大小基本一致,使引流通畅不致袋脓,但需避免手术损伤乳络形成乳漏。而乳晕部的浅表脓肿、乳房后的脓肿或乳房周边脓肿,则可在乳晕边缘或乳房周边作弧形切口。若脓腔较大者,必要时可在脓腔最低部位作对口引流。脓肿小而浅者,可用针吸穿刺抽脓。

(三)溃后期切开排脓后用八二丹、九一丹药线或凡士林纱条引流,外敷金黄散或金黄膏;脓尽改用生肌散收口,外用红油膏或生肌玉红膏盖贴;若有袋脓现象,可在脓腔下方用垫棉法加压,使脓液不致潴留;如有乳汁从疮口溢出,则可在患侧用垫棉法束紧,排出乳汁,促进愈合;若成传囊乳痈者,则在肿块按之应指处另作一切口;若形成乳房部窦道者,可用五五丹药捻,插入窦道至脓腔深处,以腐蚀管壁,至脓液减少后用九一丹药线,脓净则改用生肌散纨条,直至愈合。

三、其他疗法

(一)按摩

乳痈初起,局部肿痛,瘀乳明显者,可行乳房按摩,先做热敷,再在患侧乳房涂上少许润滑油,先轻揪乳头数次,然后一手掌托起患乳,另一手手指并拢由乳房基底边缘向乳头方向轻轻推按,将郁滞的乳汁逐步挤出。

(二)针灸

求道

130

0

求道

147

0

求道

276

0

求道

386

0

求道

389

0

求道

437

0

四君人参

作者授权

390

0

求道

436

0

求道

868

0

求道

500

0

查看更多