概念

小便浑浊,简称尿浊,又叫溺浊,指尿液浑浊不清,而排尿时并无尿道涩痛的症状。尿浊而色白如沿浆者称为白浊,初尿不浑,留置稍长,沉淀呈积粉样者亦属本症。

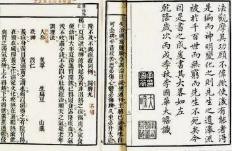

《素问•至真要大论》称“溺白”。《诸病源候论•虚劳病诸候》称“白浊”。《丹溪心法》分为“赤、白浊”。《景岳全书》称“遗浊”、“便浊”。《类证治裁•淋浊》则称“溺浊”。《杂病源流犀烛》称“二浊”。

本症不同于小便疼痛。小便疼痛时亦常兼小便浑浊,但以排尿疼痛为主症。本症则排尿时不感尿道疼痛,或仅有轻度热涩疼痛。

小便出血致尿液浑浊者与本症性质不同,小便挟精所致尿液浑浊亦不属本症。可参阅尿血、小便挟精条。

古代医家对白浊概念理解不一。有指本症者,亦有指小便挟精者,或为此二证之总称。历代文献尚有赤浊之称,实指精浊或尿血,不在本症范围。

鉴别与治疗

常见证候

下焦湿热尿浊:小便浑浊如米泔,时夹滑腻之物,或小便黄赤而浑浊不清,常有尿频尿短,排尿时有热涩感,或伴轻度疼痛,兼见胸满脘闷,口渴不欲多饮,舌红苔黄腻,脉滑数或濡数。

肾阴亏虚尿浊:小便浑浊如泔浆,尿量不多,兼见头晕耳鸣耳聋,咽干,颧红盗汗,骨蒸劳热,腰膝痠软,大便干结,舌红苔薄,脉细数。

肾阳虚衰尿浊:小便浑浊,尿频数清长,伴面色淡白,精神萎靡,腰背痠冷,四肢不温,阳痿,舌淡苔白,常有齿痕,脉沉弱。

脾虚气陷尿浊:小便浑浊日久不愈,或尿时不甚浑浊而沉淀呈积粉样,尿有余沥,兼见面色萎黄,体倦神疲,纳食减少,少腹坠胀,大便溏薄,舌淡苔白,脉虚无力。

脾肾两虚尿浊:小便浑浊,尿频数清长,头晕耳鸣,面色萎黄,纳食减少,气短神疲,肌肉消瘦,四肢不温,腰腿痠软,舌淡苔白滑,脉虚缓。

鉴别分析

下焦湿热尿浊与肾阴亏虚尿浊:二者皆由膀胱蓄热,气化失司所致,但一为实热,一为虚热。下焦湿热尿浊因多食肥甘,嗜酒过度,酿湿生热;或湿热外邪注于下焦而成此证。下焦湿热影响膀胱气化,泌别失职,脂液下流,故小便浑浊如沿浆,或夹有滑腻之物;或小便短赤,伴尿频、尿急、尿痛。肾阴亏虚尿浊,因素体阴虚,或热病伤阴,阴虚内热,热移膀胱,气化失司,清浊不分,故小便浑浊如米潜,或小便黄赤,但尿频、尿痛少见。下焦湿热尿浊常兼见胸满脘闷,口渴不欲多饮,舌红苔黄腻,脉滑数或濡数等湿热内蕴之象,治宜清利湿热,泌别清浊,方选程氏萆薢分清饮。肾阴亏虚尿浊则常兼见头晕耳鸣,颧红盗汗,虚烦不寐,腰膝痠软等阴亏火旺之征,治宜滋阴降火,泌别清浊,方选知柏地黄丸加萆薢。

肾阳虚衰尿浊与脾虚气陷尿浊:二者均呈尿频量多,属虚寒证,鉴别点为:前者的病变以肾阳虚为主,因肾阳虚衰,膀胱泌别失职,脂液失约,故小便浑浊,但色淡不浓。多见于年高体弱者,常兼有面色淡白或晦黑,头晕耳鸣,精神萎靡,四肢不温,阳痿,腰膝痠软等症。后者的病变以脾气虚为主。因勉力劳累,思虑过度,饮食不节等损伤脾阳,脾虚气陷,约束无力,精微下流,故小便浑浊,排尿时虽尿液浑浊不甚,然静置后常有积粉样沉淀,劳累后症状加剧,常兼有纳减便溏,少腹坠胀,或伴脱肛等症。肾阳虚衰尿浊,治宜温肾固涩,方选右归丸加补骨脂、五味子。脾虚气陷尿浊治宜补中益气,方选保元汤酌加芡实、升麻,或用补中益气汤化裁。

脾肾两虚尿浊:脾不升清,肾失封藏,膀胱失约导致小便浑浊。其特点是:兼有脾虚气陷尿浊和肾阳虚衰尿浊的临床表现,证候较为复杂,可见体倦神疲,少腹坠胀,纳减便溏及头晕耳鸣,腰膝痠软,阳痿等症。治宜健脾补肾并重,方选补中益气汤合无比山药丸。

小便浑浊一症,虚实皆有,实证因于湿热,病在膀胱,尿浊而浓,或伴尿频、尿痛;虚证多责之脾、肾,尿浊不浓,少见尿痛。此外,尚有因少腹瘀血内结,影响膀胱气化,清浊不分而尿浊者,常伴小便疼痛,小便不通或尿血,尿液紫暗浑浊,少腹胀痛,舌黯而见瘀点。治宜温阳化瘀,方选少腹逐瘀汤加木通、金钱草。

四君人参

四君严选

429

0

四君人参

四君严选

486

0

四君人参

四君严选

1381

0

查看更多