概念

文献别录

在《素问》、《灵枢》、《难经》三部经典著作有关篇章中,可以看到腹诊理论形成的基本雏形,它提出了腹诊机理、腹诊分位、切腹定病、辨别虚实寒热、预测预后、针刺疗法等内容,为中医腹诊的发展奠定了理论基础。张仲景运用秦汉以前《内经》、《难经》认识疾病的唯物思想创立的望、闻、问、切四诊中,尤其重视腹诊,探究腹证,使腹诊的证和治合为一体,形成诊疗体系。分为心下、胸胁、脐上、脐下、小腹等腹诊部位,将诊疗所得腹证而创立专名,如心下痞、心下满、心下悸、心下支结、少腹满、少腹肿痞、少腹急结、胸胁苦满、胁下硬满等。每一腹证,都有对应的方剂治疗。如《伤寒论》:"伤寒六七日,结胸热实,脉沉而紧,心下痛,按之石硬者,大陷胸汤主之。"又如《伤寒论》:"心下痞,按之濡,其脉上浮者,大黄黄连泻心汤主之。"再如痞证,用泻心诸剂;胸胁苦满,用柴胡诸剂;腹满痞坚,用承气类方。又根据腹证程度不同,兼证不一,又可具体到类方中的某一方剂。以痞证而言,心下痞硬,实者兼胃中不和,用生姜泻心汤;兼心烦、下利,用甘草泻心汤;兼吐利交作用半夏泻心汤;兼噫气不除,用旋覆代赭汤。这样证治相应,方证相合,简化了临床思维过程,节省了诊疗时间。证有客观标准,剂有对应之方,疗效有桴鼓之应。

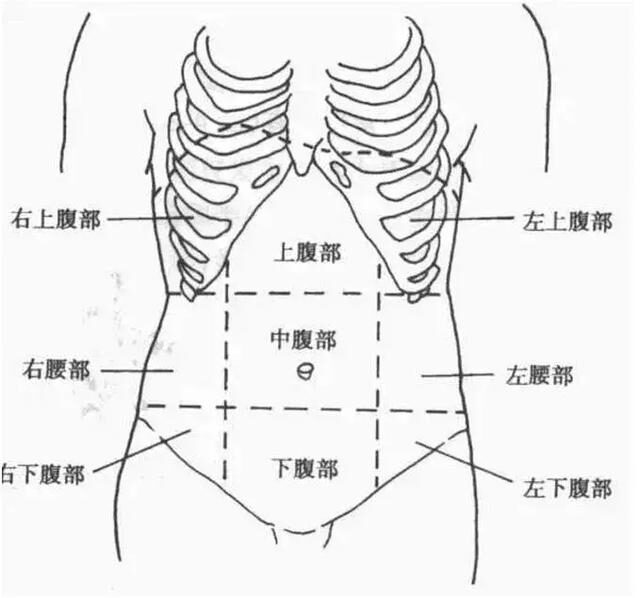

腹部在人体属阴,内藏脾、胃、肾、膀胱、大肠、小肠、女子胞等脏腑。腹部一般分为心下、胃脘、大腹、小腹、少腹五部分。剑突下方为心下,上腹部相当于胃脘,脐周为大腹,下腹部为小腹,小腹两侧为少腹。心下、胃脘、大腹部位,又名中焦,内居脾、胃;小腹、少腹部位又名下焦,内居肾、膀胱、大肠、小肠、女子胞等。由于各脏腑之气都聚于腹,并通过经络沟通、气血运行充养腹部内外,因此加强了腹部肌肤和内脏的联系。各脏腑在腹内的分布与腹外相对应,加上经络内外循行联络,所以若脏腑经络发生病变,必然反映于腹外一定部位,并因病因病机的不同,而表现出不同的体征。故腹诊可以判断脏腑病变和全身状况。

求道

587

0

四君人参

571

0

求道

969

0

白术

签约讲师

555

0

四君人参

707

0

四君人参

743

0

四君人参

789

0

四君人参

718

0

四君人参

719

0

四君人参

715

0

查看更多