详细简介

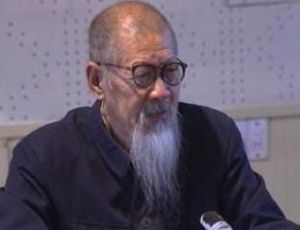

李克绍(1910~1996),山东省烟台市牟平区人,山东近代著名医家,著名伤寒学家、山东中医药大学教授。李克绍一生崇俭 ,朴实无华 ,虽系多所院校教授 ,但其农人本色给人留下深刻印象。其提掖后学 ,诲人不倦 ,晚年时节 ,常谓孔子之“及其老也 ,血气即衰 ,戒之在得”。自己的“得”之多少 ,应当心中有数 ,李克绍迟暮之年 ,尚进取不止。事临床与教学工作五十余载。研习中医经典,治学严谨,并涉猎后世医家名著,采众家学术之长。对仲景著作,尤喜研究。临床审证精细,立法确当,配伍灵活,药简量轻为其特点。毕生致力于《伤寒论》的研究和教学工作,在前人研究的基础上,对于《伤寒论》的理论价值和临床价值都有所开拓,是国内外著名的伤寒论大家。著作有《伤寒解惑论》、《伤寒论串讲》、《伤寒论语释》、《伤寒百问》、《漫话胃肠病的中医治疗》、《金匮要略浅识》(合作)等。其中《伤寒解惑论》一书最能反映其学术观点,提出了很多具有划时代意义的观点,解释了很多长期困扰伤寒界的问题,颇得读者好评。李老临证多年,总结出中医治疗胃痛,既有涤痰、消瘀、活血等治标的方法,也有促使炎症消散、溃疡面愈合的清热、祛寒、养胃等治本的方法。

为什么学医?

先生19 岁当上了小学教师,接连做了10年的教学工作。因感伤农村缺医少药,贫病交加,因此10年中,先生一边教学,一边学医。利用课余、晚间、假日的时间,口不绝吟,手不停抄,终于在无师自学的情况下,粗通了《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《神农本草经》 等经典著作,也阅读和背诵了很多后世医家有关方药、杂病等医籍。1935 年参加烟台市的中医考试时,获得第二名的优异成绩。

先生有了合法的行医执照之后,便弃儒从医。曾在原籍自设药房开业,在当地群众中颇有声誉。而后在烟台、大连等地挂牌行医,但由于那时社会秩序混乱,所以时间都不太长。至新中国成立以后,先生在威海市联和诊所工作,1956年,联和诊所被国家接收,改为卫生所。之后,调到山东中医学院任伤寒教研室讲师,自此定居济南,后又晋升为副教授、教授。曾任伤寒教研室主任,全国仲景专业委员会顾问,并应聘为张仲景国医大学名誉教授。1984年参加九三学社,翌年加入中国共产党,其传略被“中国当代名人录”收录。

先生博览群书,学识深厚,医理精湛,从医从教50余年,发表了大量的学术论著,在国内外极有影响。

尤其值得一提的是,先生所著《伤寒解惑论》,一扫旧论,见解独到,观点新颖,可以说是当代《伤寒论》研究的突破性成果,影响远及香港、新加坡、日本等地,深受国内外中医界好评。此书奠定了先生在《伤寒论》研究史上的地位。

为什么学中医?

先生乃自学成才,弃儒从医。当时为什么不学西医而学中医?这是因为受到反对中医者的启示的缘故。事情是这样的:先生开始学医盲目购买的第一本医书,是日本下平用彩所著、浙江汤尔和译的《诊断学》,是当时比较先进的西医书。汤氏反对中医,在该书的序言中说:

“吾固知中医之已疾,有时且胜于西医,但此系结果,而非其所以然。图以结果与人争,无以时。”

意思是说:我当然知道中医治病,有时比西医效果好,但这只是治疗效果,而所以取得这些效果的道理,中医则讲不出来。既然讲不出道理,只用治疗效果同别人争论,那是不能说服人的。看了这段话,先生发现连西医也承认中医治病不比西医差,只不过因中医讲不出西医学的道理,才瞧不起中医。他想:

“结果”和“所以然”何者重要呢?我不可能知道汤氏本人如果得垂危之病后,他是明白地知其所以然而死去,还是想法活着而宁肯暂时不知其所以然?

作为一个治病救人的医生来说,都会以救人为第一,毫不犹豫地选择后者,而不会由于暂时讲不出道理,便把行之有效的治疗方法弃而不顾,听任病人死去还可如汤氏般宣称“可告无愧”。先生曾说:

“世上真有无因之果吗?中医能愈病,必有其所以然的道理,中医已经有一套非常完整的、系统的理论作出了令人信服的解释,所谓‘其所以然’,只能是说用西医的理论不能解释中医中药治病的道理所在。

另外,对中医中药治病即使目前尚难得到令人信服的解释,也不应作为中医不科学的证据。科学领域的未知数太多了,‘知其然,而不知其所以然’,这不仅是中医学有这样的问题,其他学科,包括西医也有这样的问题。‘行易知难’、‘不知亦能行’,这是近代革命家孙中山先生的哲学思想。他在《建国方略》的‘心理建设’中,以饮食为例证明不知亦能行。他指出,

很少有人完全了解饮食入腹后的详细消化过程,也很少有人了解人体正常生理需要哪些营养,以及哪些食物各具哪些营养,但是人们还是每天都在进食的。这证明不知并不碍行。

但汤氏却一定要抛弃中医疗效于不顾,偏偏在‘所以然’上将中医一军,这显然是错误的。”既然中医有良好的疗效,相信有效果必有其所以然的道理,先生坚定了学习中医的信心和决心。

如何学习中医?

先生家境并不充裕,学医又无家传师承,从旧社会一个普通的小学教员,到晚年成为国内外知名的中医学家,靠的是孜孜不倦、锲而不舍的进取精神。先生早年爱好广泛,书法、音乐、戏剧、文学等,无不涉猎,而当立志学医之后,便放弃了这些爱好,把全部精力放在医学上。先生数十年每日晨起必读,夜晚笔录,已成习惯。而且,无论在家或外出,有暇便读,兴会所至,常废寝忘食。真有古人“三余”、“三上”之学风。先生读书每遇难解之处,从不放过,总是苦思冥想,直至得出满意的解答,方肯罢休。家境清贫,买书不易,故常借书手抄。正是这样认真地边读边抄,才使青年时读过的医学典籍,至今还能背诵如流。先生常说:

“无师传教,养成了苦思的习惯;买书不易,锻炼了背书的工夫。”信奉“强记硬背,工夫不白废”,“读书百遍,其意自见”。

这种刻苦的自学方法和精神,是先生学医成功的经验之一。

先生衣着俭朴,饮食随便,情志恬澹,不务名利,始终把研究学问、追求知识作为人生最大的乐事。他几十年如一日,专心致志于中医学的研究,直至晚年,仍手不释卷,勤于写作。

正是经过终生不懈地努力,才使他无师自通,对中医学事业作出了不可磨灭的贡献,奠定了在当代伤寒学术史上的地位。《人才》杂志曾发表署名文章,介绍他的自学经验,作为自学成才的典范。

四君人参

666

0

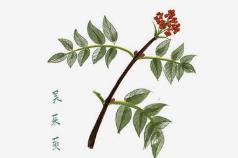

白术

签约讲师

四君严选

887

0

白术

签约讲师

813

0

白术

签约讲师

757

0

白术

签约讲师

636

0

白术

签约讲师

1012

0

白术

签约讲师

676

0

白术

签约讲师

四君严选

532

0

白术

签约讲师

553

0

白术

签约讲师

732

0

查看更多