针灸释疑(二)为什么我的穴位总是取不准之一

针灸初学者经常会面临这样的困惑,就是穴位怎么取才准确?

比如内关穴在腕横纹上2寸。这个二寸怎么度量?你用拇指同身寸、食指同身寸、一夫法取的穴位可能是三个点,那你说我信谁呢?不行的话我再换一种取穴方法,腕横纹到肘横纹是12寸我按比例来取,我拿个尺子去量还不行吗?

一量更麻烦,本来是三个点的结果现在变成四个点了,更不知道扎哪里了。

以前有个同道和我讨论过这个问题,他也有这样的困惑想请教我的看法。我是怎么告诉他的呢?我说我扎针从来不量穴位都是凭感觉,别人扎针是手拿着针去找穴位,我扎针完全相反,是我的针带着我的手去找穴位。针要往哪里扎,我的手就跟着他去哪里。

他听了之后佩服的不得了,说兼山老师这个境界太高了已经法无定法了。但是他的困惑还是没有找到答案啊。我给他说的是答案吗?我是忽悠他的,我在给他装呢。没有方法论你谈什么境界呢?中医大师不是都喜欢吹牛嘛,一张口那话说的都是逼格满满,你一听也是“我操,对啊就是这个道理啊”,但是给你一个病你就麻爪了啊。

那么这个穴位到底应该怎么取?真传一句话——以揣穴为准,就这么简单。不要天天想着听高逼格的话,那些话都是装的。

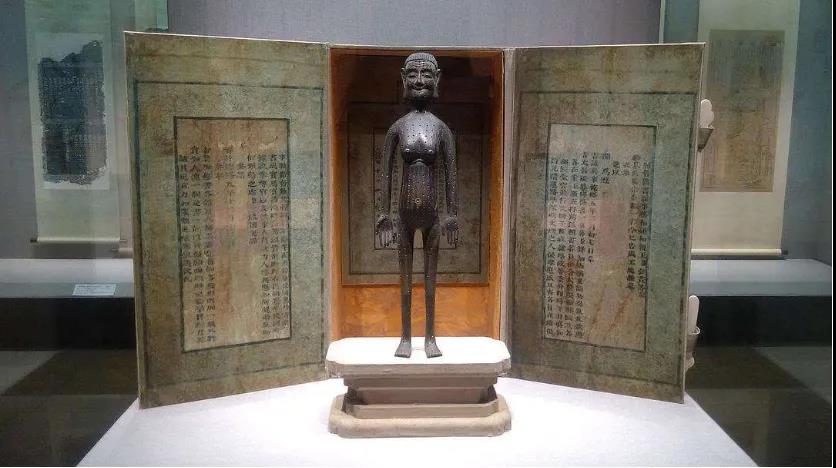

谈到这个问题我们绕不开一个人,谁呢?宋代的王惟一。这个人我们都很熟悉了,著名的天圣铜人就是他做的。天圣四年当时皇帝赵祯也就是宋仁宗让王惟一造了这个针灸铜人。

我们说赵老师是个好皇帝,尤其是对我们中医的贡献很大。一个是让王惟一造了针灸铜人大力的推动针灸事业的发展。他还有一个贡献是成立了校正医书局,我们现在所能看到的大多数的经典都是他们校订的。

后世评价赵老师是千古仁君啊,12岁即位一辈子呕心沥血,支持范仲淹改革。可惜好人不长命,范仲淹改革是失败的人也只活了50来岁。

针灸铜人有里程碑式的意义,贡献太大了。但是,我一说但是就是要造反了,我本来就是中医的造反派,我几个朋友还攻击我是中医的掘墓人呢。我觉得掘墓人没有什么不好,你不把老祖宗的墓掘开你怎么知道老祖宗的中医是什么样子的呢?

针灸铜人是用来考试的,里面灌满水,你穴位扎准水就会流出来。这就产生一个什么弊病呢?就是他把穴位固定住了。穴位成了一个点,你扎准了他出水,扎不准他不出水你就考试通不过。

那么我们要研究一下古人是这么取穴的吗?《内经》反复强调“以痛为输”,什么叫“以痛为输”用现在的话讲就是——哪里痛扎哪里,妈妈再也不用担心我的身体了。你凭什么给他一个精确的定位呢?

《灵枢》里面就说了“人经不同,络脉异所别也”。对吧,人和人是不同的穴位怎么可能完全一样呢?你是男人我也是男人,但是你有媳妇我他妈没有媳妇,咱俩能一样吗?你晚上搂着媳妇睡,我晚上搂着针灸铜人睡,咱俩不一样啊。

再比如《灵枢》是怎么描绘背腧穴的呢?“皆夹脊相去三寸所”。什么意思呢?就是脊柱旁边三寸左右。看明白没,他说的是三寸左右,是一个宽泛的区域,不是一个具体的点啊。

那你说我应该怎么取呢?人家又告诉你了“欲得而验者,按其处,应在中而痛解,乃其腧也”。什么意思啊,就是你在夹脊三寸这个地方去按,找到了一个阳性的反应点一按他起作用了,这里就是腧穴了。

这是《内经》的取穴法,但是到了《针灸甲乙经》就变了。你看吧,我又开始造皇普谧的反了,所以我极少出去参加学术会议,怕挨揍啊。怼天怼地怼大师,喝多了连自己都怼,能不怕挨揍吗?为什么要怼皇普谧?他把“去夹脊三寸所”的“所”字去掉了。有的部分呢他还算客气,不用“所”但是用“处”,处就比所的范围小多了。有的干脆“处”都不用了,就直接告诉你是三寸。

从那之后就开了个不好的头,他把穴位都给你固定住了。给你程序化了,没有内经那种取穴方法浪漫了。所以针灸自此以后就由一个诗人变成了程序员。这个变化太大了啊。到了王惟一就登峰造极了,每个穴位全部给你固定在一个点,扎不准你就考试通不过。

他们这样做是完全对的吗?世间没有圣人,每一件事情都是有利有弊。所以说革命无罪造反有理啊,我这光棍一条有什么好怕的啊。你敢打我,我他妈就打你媳妇。

那么说内经的这种取穴法是不是就失传了呢?当然没有,他在另一个系统里被完整的保存了下来。这个说来就话长了,但是这次只能讲这么多。

版权声明:

本文作者原创文稿,版权归作者所有,未经允许请勿转载。四君期盼您的投稿,获采用达18篇,即可兑换一年畅读VIP会员。

发布评论:

全部评论