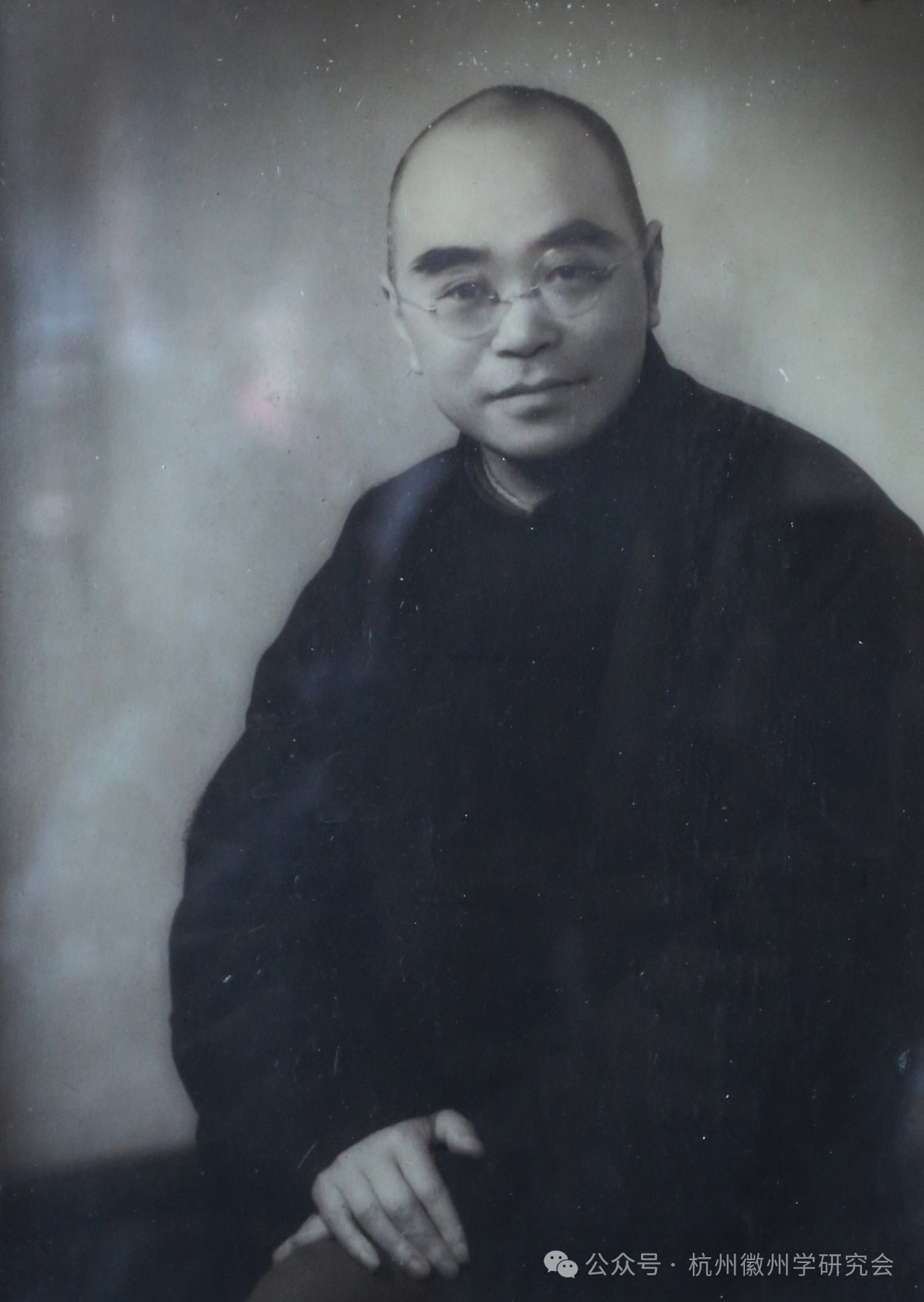

近代新安医坛巨擘——王仲奇

王仲奇,讳金杰,晚号懒翁。1881年2月3日生于歙县富堨中医世家。曾祖王履中、祖父王心如、父亲王养涵均为歙县名医。1895年王仲奇15岁即从父学医。1901年王养涵病,即由王仲奇代应诊务。两年后王养涵病殁,王仲奇遂正式悬壶乡里,以擅治时邪、屡起沉疴而著称。

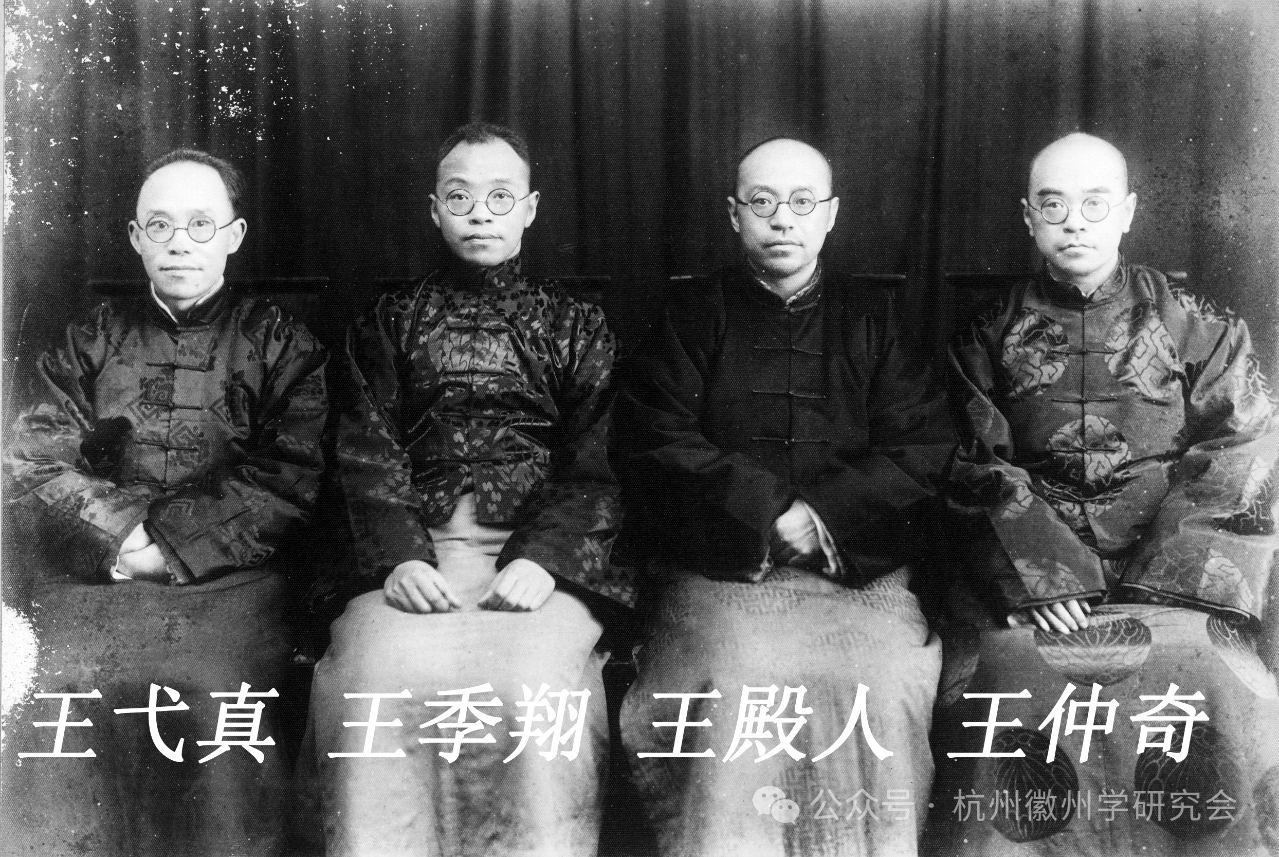

王仲奇好学深思,熟谙中医典籍,能博采众长,融会贯通。他远宗仲景,旁及东垣、好古、天士诸家,乐于勤读细研吴谦著作,推崇徐灵胎、朱丹溪的学术思想。经过几年的努力,仲奇先生名噪乡里,上门求诊的人越来越多,不但当时徽州各县,远及上海、杭州及武汉等大城市都常有病人慕名前来就诊或请其出诊。他一边执繁忙的诊务,一边将医术传授给三个弟弟,让他们将来有谋生的手段。他每天都要坐诊十多个小时,当时富堨这个仅有二千余人口的村镇,为了应对王仲奇的配方业务,竟同时开办了8家中药铺,足以见得王仲奇先生诊务之忙碌。据目睹当年情况的老人说:“他一天忙到晚,常常连饭都顾不上吃。白天诊病一百余号,夜间还要出诊。回到家时,天已黎明,家里又坐满了候诊者。”他在故乡的诊务已经到了严重超负荷的程度。

因为在家乡诊务过于繁忙,他出诊汉口途经杭州时,便有了“江干休养、湖上逍遥”之念头。1923年春,他举家迁往杭州饮马井巷,开始了在杭城的诊务。他不登报,不挂牌。不料旅居杭州的徽州人士太多,口口相传还是招来了络绎不绝的患者,没办法争取到休养的时间。王仲奇只好在诊所内贴一《启事》内容为“不佞学医廿载,临证万端,徒有婆心,实非国手。比年以来,声名日盛,到门就诊,昼则纷扰不堪,奔命专征;夜则驰驱不已,非铁骨铜筋之肌体,无三头六臂之功能,精力难支,形神交瘁……”这样,他也就没有在杭州常住下去的打算了。

王仲奇爱好京剧,1923年秋他应上海的徽州同乡之邀,赴上海为京剧名角露兰春看病时,露的丈夫黄金荣力邀他到沪上开诊所。于是已有离杭之意的王仲奇就将家搬到上海,开始了长达二十多年的上海行医经历。

二十年代的十里洋场医学竞争异常激烈。当时西医已传入中国,上海也有了教会医院,祖国医学受到歧视和排挤。在这种艰难的环境下,王仲奇坚持临床实践,用治愈许多疑难杂症的事实来说明中医的科学性和生命力。一时其口碑载道,不仅像丁甘仁那样的名中医要找他会诊,一些著名的西医如丁福保、顾毓琦、沈克非等亦推崇他的医学,建议病家请他会诊。有一次,程砚秋到上海演出,突然嗓音失润,戏票已经卖出去了,急得没有办法,就派人去请王仲奇出诊。来人到了家中,王仲奇却不在家,被告知出去看程砚秋的戏了。那时正在演开锣戏,程砚秋自然是唱大轴,登场还早,于是王仲奇在剧场被找到,马上请到后台为程砚秋诊病。结果一副药下去,程砚秋的嗓子马上就好了,登台唱时,唱腔完美如初。他不但为旅沪的徽州工商界人士及当地百姓治病,也应约为宋美龄、陈诚、杜月笙等名人出诊。他精湛的学术造诣和严谨的医疗作风,得到了社会各界的高度评价。他的名字被载入当时出版的《上海名人传》。时人将他与陆渊雷、王慎轩、曹融甫并称为江南四大名医。

王仲奇治学,着重《内》、《难》诸经,穷本溯源。他对经文的熟悉和引申运用,为医界所称道。他是中医临床家,所以十分强调实践,反对固步自封和脱离实际、故弄玄虚的空头理论。王仲奇常说:“医生的首要任务就是给人家治好病。如果在实际病例面前看不出问题,拿不出对症的方案,空道理说得再多也没有什么意义”。王仲奇继承祖辈的医学经验,勤搜博取,结合自己的临床实践,也不排斥西洋医学的知识。为了更好的中西结合、有所创新,他还让次子王若水考入震旦大学医学院学习西医(抗战爆发后王若水参加革命并未行医)。王仲奇一生治学严谨,因无暇讲授而不愿课徒,实恐误人子弟。随其学医者仅殿人、季翔、弋真三个弟弟及长子樾亭、长女蕙娱、次女燕娱和侄子任之;此外仅叶天士后人二人而已。

王仲奇的医疗经验和学术思想自成一家,在中医界留下了深远的影响。当年与他同庚的北京四大名医之一施今墨南下,乔扮病人到他处求诊,对他的善用经方称赞不已。事实上王仲奇是融经方、时方、单方、草药于一炉,他的许多方子经临床反复验证,至今仍有显效。王仲奇临证治案从不苟且,诊病数十年,除了极不得已的情况外处方从不假手他人。他工于书法,深得著名画家黄宾虹先生赏识。宾虹先生说:“仲奇的处方笺笔精墨良书法好,本身还是一件艺术品”。现如今王仲奇当年的处方手迹、医疗资料等已作为珍贵的艺术品及文物被网上拍卖,同时也被新安故里的中医院以及中国(上海)中医药博物馆所收藏。

王仲奇本来想五十岁以后能坐下来总结一下自己的临床经验,但由于忙于诊务,60岁后又罹患高血压症,精力渐衰;因此没来得及留下著作。他的儿孙辈则根据所掌握的其自1923年至1935年的上千万字的门诊记录,反复筛选,终于整理出30余万字的《王仲奇医案》。这本由王蕙娱、王燕娱、王任之、王乐匋、王宏毅、王运长、王宏殷、王键参与整理、由王宏毅最终执笔的并由安徽科技出版社1992年出版的医案,分40门,709案。从一个侧面反映了王仲奇临症审病、处方用药的精湛技艺。纵观《王仲奇医案》,其内容有如下特点:1.以经络学说追本穷源,阐发脏腑病变机理。如少阴肾脉循喉咙、挟舌本,故喉痛一症,虚者每因肾水不足;即实者亦须考虑到其人肾水素虚,以致不能抗御外邪之所致。故在治疗上,前者须养益其阴;后者务在透邪,同时顾护其阴。从标从本可以不同,而考虑肾水则一。2.重视肾气胃气的作用,遵从“物必先腐而后虫生,人必先伤而后邪入”的医学观点。这与《内经》“邪之所凑,其气必虚”的说法甚为一致。在他的治案中固肾纳气常为理虚的扼要之图。3.辩证处理脑和髓的关系。他认为脑是髓的聚集汇合之处,人身精血充足,则脑为之满,而耳聪目明;若肝肾精血内亏,则“脑髓宗脉弗能宁静”,于是“目为之眩,头为之倾,坐卧行动如坐舟车中”。这些症状虽是以病变来解释,但却与脑气相关。4.重视患者的心理因素,认为人可以因郁致病,病又可以使郁加重。例如“忧郁过甚,心神暗伤,胸下气如结,哕逆频频不已……”这在临床上颇为常见,治当舒郁,并告诉病人,务须“恬愉自得,方可渐次向愈”。5.治学上力主博采,故按语不限于医籍,也引据诸子之书,而用方也常是经方时方并用,反映出新安王氏医学在临床上的诊治特色。

王仲奇不但医术高超,而且医德高尚。他行医数十年,其诊所从来不挂牌。他认为医生这个职业不能像做生意那样去招徕顾客,更不能望病人越多越好。反之,他却劝人们平时注意卫生保健,少看病少吃药。他的处方也是按病情需要,实事求是,以轻灵取胜。

他爱憎分明,崇尚气节。当日寇占领上海租界,他即宣告停诊,称病不出,拒绝为日伪人员看病。当时有一个号称“温州之虎”的伪军军长甚至扬言要以绑架手段来迫使他看病,他也不为所动。而当他一度携家人逃难回徽州,闻讯前来的求诊者云集故乡歙县富堨时,他在两三个月中每天看病十几个小时,共接待病人五六千人次。

王仲奇青年时父亲早逝,家境清贫,弟妹年幼,上有老母在堂。为了维持这个家庭,他有过一段坎坷的经历,体验过世态炎凉的味道,逐渐形成了一种愤世嫉俗、清高耿介的性格。1929年针对国民党中央卫生委员会通过余云岫提出的“废止中医”案,王仲奇拍案而起,慷慨激昂地给予批驳。为保护祖国医学,王仲奇积极参与了中医药界联合抗议国民党政府取消中医的活动。在舆论压力下,国民党政府于1930年颁布“中央国医馆组织条例”,设“中央国医馆”于南京。王仲奇被聘为常务理事。王仲奇对病人不论是平民百姓还是达官贵人均一律对待,同时他还时时关心原籍及旅沪徽州乡亲的生活。1931年上海徽宁小学成立,他便与黄宾虹、许士骐、许世英等8人作为校董,在学费不足的情况下为办学提供经费。1934年歙县遭遇特大旱灾,歙县旅沪同乡会的各位执事监事慷慨解囊进行赈灾。他在执监事联席会上当场决定捐款300元,捐款金额仅次于捐款最多的会长、徽州籍富商程霖生。1936年8月,徽宁同乡会在上海成立了徽宁医院,聘请王仲奇、汪寄岩为正副院长。他担任院长期间非但没有领过一分钱薪酬,还开设“畸庐施诊所”让长子王樾亭及两位叶姓门人进行义务施诊,遇贫病者并赠以药费。王仲奇的子女王若水和王宇、王休娱等投身革命,他对此深表同情和支持。皖南事变后,郑家琪、斯群、白扉等在徽州的一些地下党员及突围出来的新四军指战员被国民党追捕通缉,从皖南转移途经上海时,他利用诊所病人多不易引起特务注意的优势对他们进行掩护和帮助。

关联词条:

版权声明:

本资料为网上搜集转载,如涉及版权等问题,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。本网搜集转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。

发布评论:

全部评论