全世玉 | 《东医宝鉴》版本传承新考

鲜传统医学的本土化过程基本完成于李氏王朝时期。在这个延续了500多年的王朝中,出现了一批对后世影响较大的著作,《东医宝鉴》便是其中的佼佼者。该书不仅在朝鲜半岛,在中国以及日本的流传也相当广泛。

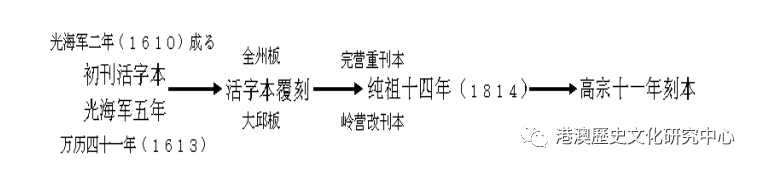

《东医宝鉴》在朝鲜王朝时期由内医院组织进行了多次校正刻印。但重刊本中没有新的序跋对复刻的原因、目的、经过及具体时间进行介绍,因而使后人难以断定它们的确切版刻年代,后世学者大多只能通过寻找旁证来考证其刊刻年代等问题。日本学者三木荣在《朝鲜医学史和疾病史》中将《东医宝鉴》的版本源流绘制成图,其中有关朝鲜刻本的流传途径如下:

笔者通过实地考察国内多家图书馆,并对现有资料进行考证,仅就《东医宝鉴》朝鲜版本的流传而言,得出的结论与三木荣的观点有所出入。现对该书的重要版本进行分析。

1.明万历四十一年(1613)癸丑朝鲜内医院刊本

此本即《东医宝鉴》的初刊本,又简称初刊本、癸丑本或万历本。从《朝鲜王朝实录》的记录中可以得知,《东医宝鉴》于朝鲜光海君二年(1610)8月编撰完成,后由内医院命忠清、庆尚、全罗三道分别刊行,但该计划未能实施,于翌年11月改由内医院负责监察,以木活字印出。

初刊本中有李廷龟的序文,所署时间为“万历四十一年十一月日内医院奉教刊行”。其扉页上有“万历四十二年二月日/内赐东医宝鉴一件,大白山上/左承旨臣李上”3行小字,均是该书初刊于万历四十一年(1613年)的确切证据。

此本今存于首尔大学奎章阁图书馆。另据《中医图书联合目录》记载,国内多家图书馆均藏有《东医宝鉴》的初刊本。但经过实地走访调查,在北京、天津、上海、东北及浙江地区,并未见到该书的初刊本,已调查过的国内所谓“明万历本”,多是甲戌完营重刊本,偶尔可见甲戌岭营开刊本。国内其它地区的藏本仍需做进一步的调查。

2.甲戌仲冬内医院校正岭营开刊本

此本有“岁甲戌仲冬内医院校正岭营开刊”的牌记,故简称甲戌岭营开刊本。据《朝鲜王朝实录》1753年的记载:“乙亥,内局入侍,命大臣备堂同入,王世子侍坐。领议政金在鲁请《东医宝鉴》及《增补万病回春》,令岭营刊板。允之。”韩国至今仍保存有英祖时期刊行的《增补万病回春》,尽管现已无法考证其具体刊行时间,但却足以说明《东医宝鉴》的此次刊行的确是存在的。故可以根据这段文字推断,在1754年可能完成了《东医宝鉴》的一次重刊,即甲戌岭营开刊本已经面世。

甲戌岭营开刊本在国内十分罕见,在目前的调查中仅发现天津中医药大学图书馆有藏。

3.甲戌仲冬内医院校正完营重刊本

此本有“岁甲戌仲冬内医院校正完营重刊”的牌记,故又称甲戌完营重刊本。朝鲜纯祖二十年(1820),右议政金履乔为当时再版的《医学入门》撰写了跋文,文中提到:“……在壬辰兵火以后,与阳平君许浚所撰《东医宝鉴》相后先医书板刻之,在国中仅此数书耳。戊寅春,不佞提举内医院,诸医云昨年冬本院取旨,命两南道臣印进《入门》及《宝鉴》,《宝鉴》则岭、湖南皆印进,唯《入门》,湖南旧有板已刓弊,不得印。

据金氏跋文可知,在1820年前《东医宝鉴》已经被再次刊刻且上呈内医院,而且还是由朝鲜的岭南、湖南(即岭营、完营)分别刊印的,因而研究者普遍认同甲戌完营重刊本完成于朝鲜纯祖十四年甲戌,即1814年。同时也可以通过跋文得知,当时岭营和完营是同时刊刻该书的。但是,笔者所见只有甲戌完营重刊本,并未见到甲戌岭营重刊本,也未闻及何人见过此本。

甲戌完营重刊本在国内较为多见,在中国国家图书馆、辽宁省图书馆、上海图书馆等单位均有收藏。

4.己亥仲秋内医院校正岭营开刊本

此本有“岁己亥仲秋内医院校正岭营开刊”的牌记,故又称己亥岭营开刊本。对于此本的具体刊印时间“己亥”,一直存在较大的争议,有1659年和1719年两种说法,笔者倾向于1719年。虽然有韩国学者认为1719年距离1754年(即甲戌岭营开刊本刊行的时间)太近,不可能在这么短的时间内刊印两次。但是,如果了解下文谈到的日本政府和清朝政府向朝鲜的索取《东医宝鉴》的过程,那么在这个时期再次刊行也并非完全不可能。己亥岭营开刊本现藏于韩国忠南大学图书馆,国内图书馆未见收藏。

5.其它朝鲜版本

韩国的宋俊浩现藏有一部《东医宝鉴》。据韩国中央图书馆业务总管朴庆连考证,此本有以下几种特点:此本为活字本的覆刻本,但底本不详;书中夹有版心长度不同的纸叶,显系底本有缺而用多种其它版本配补而成;该本中错字较多,似未经内医院校正,而其错字在岭营开刊本、完营重刊本中已经基本得到校正。因此,朴庆连推测该本的底本应早于岭营开刊本和完营重刊本。除上述韩国宋俊浩藏本外,国内多家图书馆还收藏有无牌记的《东医宝鉴》朝鲜刻本。通过比对发现,这几种刻本的板框高宽基本一致,书中均有不同版本的配补,但无刊刻时间与地点的记载。三木荣先生图表中所提到的“高宗十一年刻本”,笔者未能看到,也未能找到与此本有关的史料。

6.长春中医药大学图书馆藏抄本

此本卷首有柴潮生的序言,署为“乾隆十二年岁在丁卯夏朔日西湖柴潮生题”,其中提到:“今王子搆(购)得是书而手录之,校雠清晰,无鱼鲁之差,考究详明。……魏瑭王子如尊,素好岐黄,今春袖《御医宝鉴》一编,求序于余”。故知此本乃王如尊抄于1747年。

高光震曾将此抄本与现存甲戌岭营开刊本和甲戌完营重刊本进行过详细对照,认为此本早于前二者,且其装帧卷数、叶数、版本高宽尺寸等与现存岭营开刊本、完营重刊本完全一致,书中漫漶不清之处均与二者完全相同,因此,推断该抄本是以癸丑木活字本(即初刊本)为底本重抄的。不过,据韩国学者考察,现存《东医宝鉴》的版本在边框的大小或字体上,都与木活字本不同。因此,如果底本是木活字而非岭营开刊本、完营重刊本,其版式就不当与二者相同。还有学者怀疑此本是以日本京都刻本为底本的。但从以上特点来看,笔者推测该抄本的底本是其它朝鲜刻本的可能性更大,有可能就是三木荣先生提到的全州版、大邱版的木活字本。

7.中日最早的刻本

有史料记载,朝鲜显宗三年(1662),日本使臣曾向朝鲜索取《东医宝鉴》和《医林撮要》两套书籍。日本后于1724年重新校正刊行,此即日本享保九年甲辰(1724)大阪书林刻本,又称京都本。此本在中华医学会上海分会图书馆、天津中医药大学图书馆等处均有收藏。

又有记录显示,清朝使臣分别于景宗一年(1721)“有纸束东医宝鉴三四种求请矣”,英祖十四年(1738)“求东医宝鉴及清心丸五十丸”。中国最早的刊本出现在1763年,即清乾隆二十八年癸未(1763)璧鱼堂沃根园刻本。且由1721年求请“三四种”来看,当时《东医宝鉴》已有多种版本。璧鱼堂沃根园刻本在中国中医科学院图书馆、上海图书馆等处有藏。

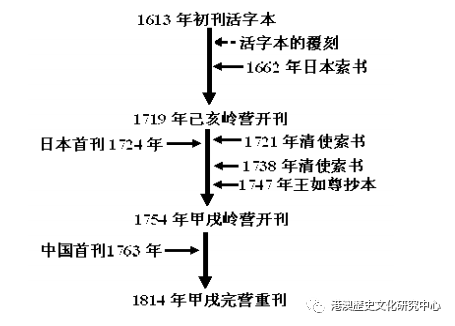

根据以上分析,可以将《东医宝鉴》朝鲜刊本的传承进行如下概括:

综合上面的论述及朝鲜刊本流传图,可以得出以下结论:朝鲜版《东医宝鉴》于明万历四十一年(1613)以活字本形式首次刊行,其后通过己亥岭营开刊本(1719年)、甲戌岭营开刊本(1754年),以及甲戌完营重刊本(1814年)流传下来。此间虽然有过覆刻的木活字本,但其时间无法考证,也未能留存于世。此外,《东医宝鉴》通过使臣往来流传至中国和日本,并分别在两国刊刻流传,对中日传统医学产生过一定的影响。

版权声明:

(转引自《中国中医药信息杂志》2008年第S1期)

发布评论:

| 字数统计 |

全部评论