详细简介

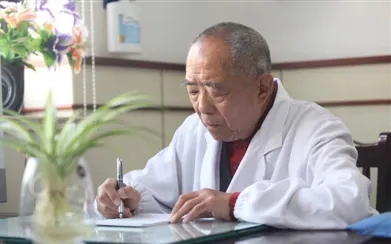

石仰山(1933年-2015),名锡煜,男,汉族,江苏无锡。1950年高中毕业,从父石筱山学习中医伤科,针灸,外科,并师从黄文东医师攻读医学经典著作,1955年开业行医,1968年进上海市黄浦区崂山地段医院任伤科主治医师,1980年调入黄浦区中心医院,1987年任黄浦区中心医院副院长,伤科主任医师至今。同年被推荐为上海市中医药学会常务理事,上海市伤科学会主任委员,聘为中国中医研究院特约研究员,上海中医药大学首批兼职教授,上海中医药大学,上海中医药研究院专家委员会名誉委员。1990年9月任黄浦区中医医院首届院长。1983年,1985年,1987年三次荣获上海市劳动模范,1986年获全国卫生文明工作者,1991年首批享受国务院津贴的高级知识分子,1992年为黄浦增辉十佳个人,1995年评为上海市名中医。上海市继承老中医专家学术经验研究班指导老师。

家庭背景

其父为中医。高中毕业后从父石筱山学习中医伤科,针灸,外科,并师从黄文东医师攻读医学经典著作。

人生经历

1955年开业行医,1968年进上海市黄浦区崂山地段医院任伤科主治医师,1980年调入黄浦区中心医院,1987年任黄浦区中心医院副院长,伤科主任医师至今。同年被推荐为上海市中医药学会常务理事,上海市伤科学会主任委员,聘为中国中医研究院特约研究员,上海中医药大学首批兼职教授,上海中医药大学,上海中医药研究院专家委员会名誉委员。1990年9月任黄浦区中医医院首届院长。1983年,1985年,1987年三次荣获上海市劳动模范,1986年获全国卫生文明工作者,1991年首批享受国务院津贴的高级知识分子,1992年为黄浦增辉十佳个人,1995年评为上海市名中医。上海市继承老中医专家学术经验研究班指导老师。2014年10月30日,人力资源和社会保障部、国家卫生计生委和国家中医药管理局共同在京举办第二届国医大师表彰大会,授予石仰山“国医大师”荣誉称号。

学术观点

气血兼顾,以气为主,以血为先 《内经》论疾病发生之理,是基于阴阳而归结到气血。《素问•调经论》说:“血气不和,百病乃变化而生。“石氏认为:伤科疾病,不论在脏腑、经络(脉),或在皮肉、筋骨,都离不开气血。气血之于形体,无处不到。《素问•调经论》说:“人之所有者,血与气耳。“说明了气血的重要性。气属阳而血属阴,故气血是阴阳的物质基础,气血不和,即是阴阳不平而有偏胜;所以因损伤而致的疾病,亦关乎气血阴阳之变。

对于因损伤而成的疾病,其辩证论治原则,虽然说内伤应注意经络(脉),外伤当着重筋骨,但总不离乎气血,故伤科的理论基础,主要是建立在“气血并重”之上,不能专主血或专主气而有所偏。巢氏《诸病源侯论》说:“血之在身,随气而行,常无停积。“可知损伤而成之瘀血,是由于血行失度、不能随气而行之故。清沈金鳌《杂病源流犀烛》卷三十指出:“跌扑闪挫,卒然身受,由外及内,气血俱伤病也。”清胡廷光在《伤科汇纂》中更明白指出:“若专从血论,乃一遍之说也。”

石氏理伤的基础原则,亦是气血兼顾而不偏废的。然而形体之抗拒外力,百节的能以屈伸活动,气之充也;血的化液濡筋,成髓养骨,也是依靠气的作用;所以气血兼顾而宜“以气为主”。不过积瘀阻道,妨碍气行,又当祛瘀,则应“以血为先”。今以新伤来说,一般的内伤,有时发作较缓,受伤后,当时或不觉得什么,过后乃发作,对此类病情,治法多“以气为主”而予以通气、利气。倘为严重一些的外伤,如骨折、伤筋、脱臼等,其病态立现,其治就需“以血为先”而予以祛瘀、化瘀。临床所见,症情变化多端,必须随机应变。总之,“以气为主”是常法,“以血为先”是变法。这是石氏理伤对内治所掌握的原则。

明刘宗厚说:损伤是“外受有形之物所伤,乃血肉筋骨受病”,“所以,损伤一证,专从血论”(《玉机微义•卷四十三•损伤门》)。其实,这一观点并非刘氏首创。早在《内经》中就已指出:不可为期而致的“有所坠堕,恶血留内”等外伤,治从血论,通利泻瘀。《千金方》所辑的治疗伤损诸方也就是刘氏所提到的“须分其有瘀血停积,而(注:当为或)亡血过多之证”这两种类型都是从血而论的诊治方。刘氏则是把这一规律作出归纳,提出了纲领,遂对后世留下很深的影响。由此而始,其后伤科著作言及内治几乎都说“损伤一证,专从血论”,有时会使人误以为此为治伤的唯一法则。检阅刘氏原文,尚有以下言论:“宜先逐瘀血,通经络,和血止痛,然后调养气血,补益胃气,无不效也”,强调逐瘀后还要调养气血,并着重在补益胃气,这就不是“专从血论”了。他又说逐瘀的“大黄之药惟与有瘀血者相宜,其与亡血过多,元气胃气虚弱之人,不可服也”,这也不是“专从血论”。他甚至提出忠告:“有服下药过后,其脉愈见坚大,医者不察,又以为瘀血未尽而后下之,因而夭折人命,可不慎欤!”所以,对刘氏所说的“损伤一证,专从血论”应予以全面理解。明薛己作《正体类要》,在“正体主治大法”中,他提出“瘀血在内也,用加味承气汤下之”的同时,更强调要调益气血,如“青肿不消,用补中益气汤以补气”,“胸胁作痛,饮食少思,肝脾气伤也,用四君、芎、归、柴、栀、丹皮、”等,多处指出伤重更须“预为调补脾气”,“预补脾胃”。薛氏的依据是诊治百余例伤损患者,气血不虚者唯一人耳。薛氏《正体类要》序中明确提出“肢体损于外,气血伤于内”的观点。石氏通过丰富的临床实践,体会到薛氏之说诚为治伤之准绳。肢体者,即皮、肉、筋、骨所组成。每遇外伤,则皮肉筋骨首当其冲,肉眼易见,切(摸)之能辨。

气血者,滋沛乎脏腑、器官、组织,如发生病变或生理功能失常即可出现“气虚”、“气滞”和“血虚”、“血瘀”及“血热”的病理现象。这些病理现象在损伤性疾病中都能出现,尤其“气滞”和“血瘀”更与伤科疾患直接有关。

“肢体损于外,气血伤于内”含有两种意义:一是说如果受到外伤,筋骨皮肉固然首当其冲,但气血亦同时受到损害。任何外伤,除皮、肉、筋、骨有损外,必然会形成“血瘀”肿胀,从而阻滞筋脉引起疼痛。“通则不通,不通则通”其意是也。特别是脊柱受伤形成压缩性骨折的患者,其出现的症状更能说明此句话的含意。脊柱压缩性骨折是肢体受到外伤所出现的症状;疼痛剧烈,转侧起坐艰难,胸闷腹胀,便秘纳呆,则是“气血伤于内”的症象。“气滞”和“血瘀”二者俱见。

气运行于全身,应该疏通流畅,如人体某一部分或某一脏腑发生病变或受到外伤,都可使气的流通发生障碍,出现“气滞”的病理现象。疼痛、胸闷腹胀、便秘纳呆均是气滞的表现,尤其遇到内伤,如胸胁迸挫伤,腹部迸挫伤,更为多见“气滞”症状。“血瘀”是指全身血流不畅因血溢脉外局部有“离经”之血停滞,因而局部会出现肿胀、青紫、疼痛。从伤科门诊中遇见的脊椎压缩性骨折病人来看,都有疼痛,转侧起坐艰难,胸闷,腹胀,便秘,纳呆的症状。

手法特色

石氏说:“手法是医者用双手诊断和治疗损伤的一种方法。”手法首先是用于诊断的,比摸患处以了解伤情。摸法在历代文献中都曾提及,石氏则在运用摸法的过程中还注意比,与健侧比与正常情况比。因为只有这样,才能更清楚地通过手法获得诊断。以往,没有条件用x射线检查以辅助诊断,比摸是极为重要的。现在,x射线检查十分普遍,而比摸手法仍不可忽视,还是伤科医师应掌握的基本诊断方法。只有亲手比摸,才能具体了解伤情,有时还可使某些早期在x射线检查中难以明确的骨折得到临床诊断。

诊断后即要以“稳而有劲,柔而灵活”的手法施以治疗。石氏“一般常以十二字为用,即:拔,伸,捺,正,拽,搦,端,提,按,揉,摇,抖(亦作“转”)”。拔,伸,捺,正主要用于正骨。唐代的《仙授理伤续断秘方》治疗骨折就是用这四种手法。拽,搦,端,提则主要用于上骱。拽是向前拉,搦是握住,《世医得效方》说“拽直”,“搦教归窠”。端为端托,提乃上提。这四种手法应用时往往两手并用,左右分工。如右手或端或提,相机而行,左手为辅,或拽或搦;或助手拽搦,医者端提,互相配合。按,揉,摇,抖多用于理筋。《伤科大成》用治伤筋说:“轻轻揉捏”,“摇动伸舒”。抖是用手抖动,也有舒筋的作用。

石氏就是这些手法还指出过两点:一是“这十二法在应用上并没有严格的界限,无论正骨,理筋,上骱,随着需要可以互相换用。”因此,不宜机械地划分这是正骨手法,那是理筋手法。二是理筋手法不独用于伤筋,“接骨前后亦须注意理筋,使之活动顺和”,“骨折接续后期,亦应以理筋为辅助手法”。这一点,石氏在临证时极为重视,目前仍有必要予以强调。

石氏还认为:“用手绑扎固定的方法,似亦可附列于手法之内”。这主要是说明其重要性决不亚于正骨复位。尤其是骨折整复后,石氏必亲手绑扎,多在损伤部位外敷药物及棉花垫衬妥后,用绑带先绑三圈,并在以后的包扎中注意使该部稍紧而得固定确实,两端则较松,能使气血流通。要求绑扎固定后的外观是匀贴的,复诊时当不松动,不变样。这样既能使患处不致再移位,又无包扎不当带来的肢体肿胀,筋脉拘挛之弊。