详细简介

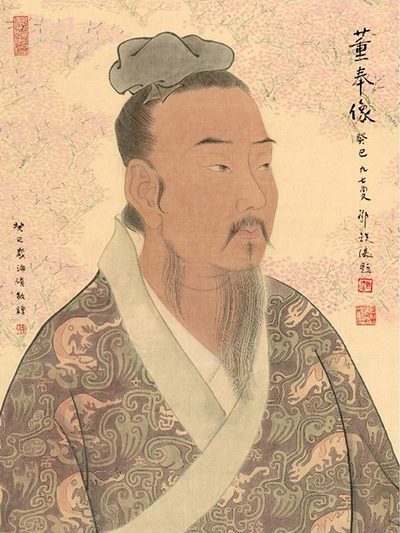

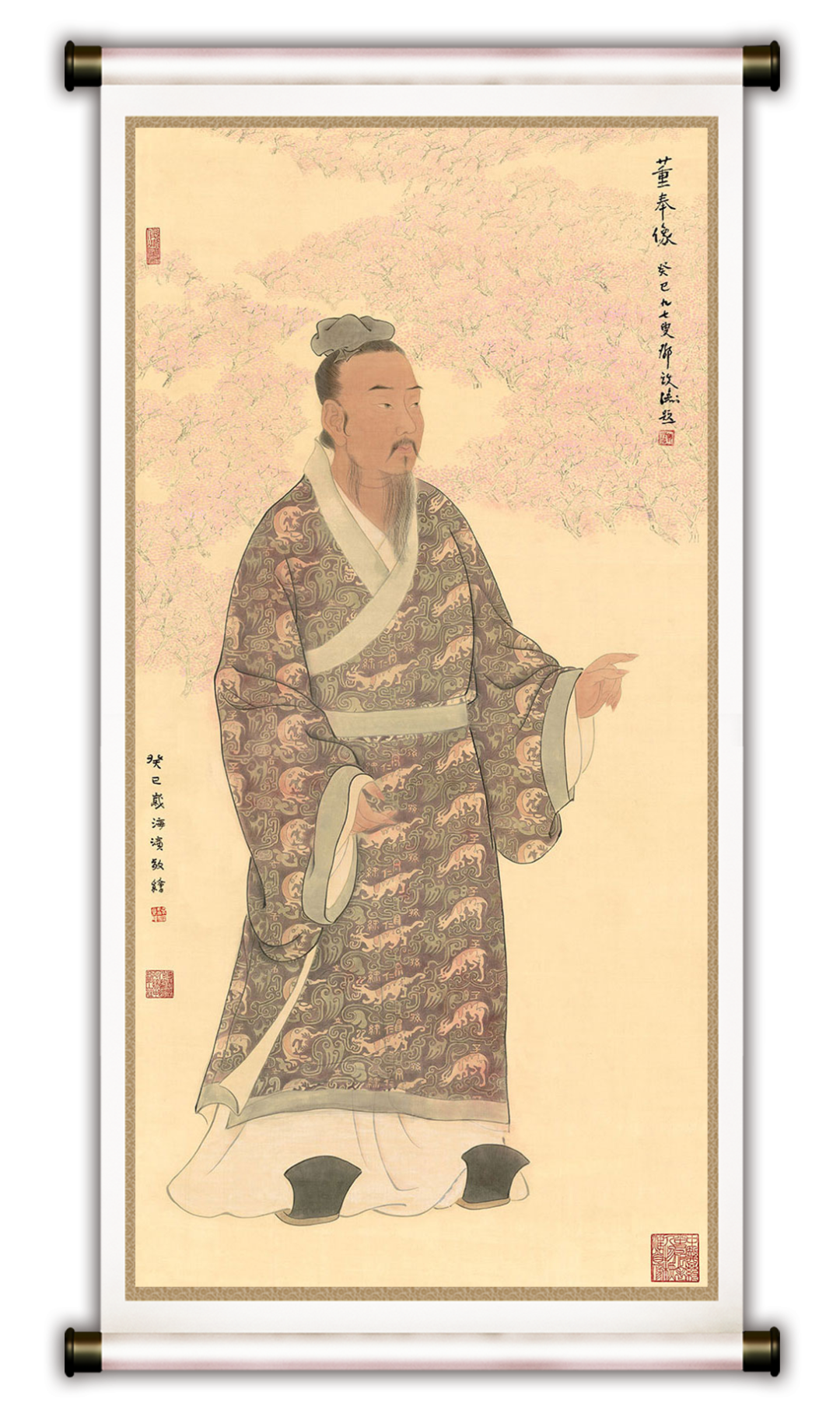

董奉,又名董平,字君异(君平、昌),号拔墘,候官县董墘(董厝)村(今福州市长乐区古槐镇龙田村)人,东汉建安二十五年(公元220年)生于三国乱世。

董奉少年学医,信奉道教。年青时,曾任候官县小吏,不久归隐,在其家村后山中,一面练功,一面行医。

董奉医术高明,与谯郡的华佗、南阳的张仲景并称为“建安三神医”,为杏林文化的开山鼻祖。据吴士连等《大越史记全书》记载:丙午四十年,汉后主禅建兴四年,吴孙权黄武五年,王(士燮)薨。 初,王尝病。死三日,仙人董奉与药一丸,以水含服,捧其头摇捎之。少顷即开目动手,颜色渐平。复明日,旋能起坐。四日复能误。遂复常。

董奉医德高尚,乐善好施。据东晋葛洪《神仙传?卷十》记载:“又君异居山间,为人治病,不取钱物。使重病愈者,使栽杏五株,轻者一株……君异每年货杏得谷,旋以赈救贫乏,供给行旅不逮者,岁消二万余斛,尚余甚多”。留下了“杏林春暖”的千古佳话。

董奉精通道术、武功,艺高胆大,为民除害。据《庐山志》卷七记载:“浔阳城东门通大桥,常有蛟,为百姓害,董奉治之,少日见一蛟死浮出。”

董奉还深谙养生长寿之道。《历世真仙体道通鉴》记载:“奉在人间百年,其颜色常如三十许人。”北宋张景《题董真人》诗云:“桃花漫说武陵源,误杀刘郎不得仙。争似莲花峰下客,栽成红杏上青天。”描写了董奉在庐山修炼成仙的传说故事。

董奉饮食奇异,一生喜吃枣、饮茶。交州刺史吴士燮曾言:“奉不食他物,唯啖脯枣”。东汉之前,茶一直当作药用;魏晋南北朝,茶便为保健养生的上等饮料,药饮两用。董奉认为茶为草药之首,经常以茶疗疾。相传有一天,董奉正在杏林草堂前翻晒杏干、杏花,几个汉子抬一书生前来求医,董奉一边细细切脉,一边观察其神、色、态,询问其症状。他望了一下刚刚翻晒的杏干、杏花,嘱咐道:“以杏干和老茶泡成杏茶汤饮之,必痊愈。”书生尊嘱服其茶,少顷顿感舒坦,题诗一首:“儿患顽疾母心慌,董仙妙手赐神方,杏干云雾显奇效,疫虫尽去身自安。”董奉将最后一句改成“此诗作罢身自安”,意在神形合一,心理调节。此乃“杏茶治癔”的传世佳话!

董奉遍访名山大川,足迹遍布福建、广东、广西、越南北部及江西、河南、湖北、安徽等地。所到之处,采药制丹,行医救人,救济贫苦,广植杏树。据宋代乐史《太平寰宇记》云:“钟离县(今安徽凤阳)杏山,吴时董奉居于此,为人治病,惟令种杏五株,数年,杏至万株。”

董奉曾到中原一带行医。有一年河南信阳爆发一种“疲劳痧”的瘟病,董奉用杏干与“神仙茶”同泡的杏干茶为病人治病,不出一旬疫情平息。为纪念董奉的事迹,后人在黑龙潭不远的擂鼓台山下修建一座“董峰寺”,世代祭祀之。据《太平寰宇记》记载:“董奉山在县西南六十里,昔董奉居于此山学道得仙,有祠存焉。”民国的《重修信阳县志·山脉》记载:“董奉山在县西南五十里,峰峦竞秀,高出群山,上有黑龙潭、董奉寺,风景殊佳。一作董峰山,周氏祠附寺内。”“董奉寺,在县西南八十里董奉山上,山峰高峻,上开旷宇。相传汉董奉修道其中得仙,后人建祠祀之,故名。”当地人纷纷引种这种得以活命的“神仙茶”,采制后品饮清香怡人、甘醇回味,令人神清气爽,浑身舒坦,可治百病。千百年来,茶叶成为信阳的重要经济作物,也成了信阳人的“摇钱树”。相传,唐天宝十四年(755),陆羽撰写《茶经》之前曾经到此考察。

据明《永乐大典》记载:“太乙祥符观去城南二十五里,昔董奉植杏之处。”董奉晚年隐居豫章(今江西)庐山莲花峰下,栽下满山红杏,开创了人与自然生态和谐共荣和药食同源的杏林园,被后代誉为“杏林始祖”。“杏茶治癔”的掌故流传经久不衰,他用以治病的“山药杏脯粥”如今成为九江人传统的养生滋补食品。

董奉于吴天纪四年(280年)在庐山“羽化登仙”。董奉逝世后,在其升仙处建有太乙宫祀之;晋永嘉元年(307)诰封董奉为“太乙真人”,号“碧虚上监”,建真君庙;唐天宝年(742-755)初建太乙观;南唐保大十一年(953)在原址建太一观;宋真宗大中祥符年间(1008-1017)又建太乙祥符观,赐额“大中祥符观”;宋徽宗宣和二年(1120)诰封董奉为升元真人,重修观宇。

庐山有董奉居住的杏林草堂“董奉馆”、杏坛庵、伏虎庵,以及后人祭祀的太乙宫、真君庙、太乙观、太乙祥符观等;祖籍地福建长乐有一座以董奉命名的山“董奉山”, 清乾隆《福州府志》按语:“福山,今名董峰山,属长乐县”;福州茶亭街河上村明代时建有一座纪念董奉的“救生堂”。

有关董奉的故事,如“杏林春暖”、“虎口取粳”、“虎守杏林”、“草堂求雨”、“虎溪三啸”、“浔东斩蚊”、“橘井泉香”、“敷浴治疠”、“斩鼍除魅”等,脍炙人口,流传甚广。

历代文学名家留下不少盛赞董奉行医济世的名篇,如唐代李白的“禹穴藏书地,匡山种杏田”,王维的“董奉杏成林,陶潜菊盈把。彭蠡常好之,庐山我心也”,杜甫的“香炉峰色隐晴湖,种杏仙家近白榆”; 宋朝陈师韩的“院宇萧萧锁暮烟,昔人曾见此升仙。静看今日流渠水,应是当年炼药泉”,梅尧臣的“桃花已满秦人洞,杏树犹存董奉祠。莫怪寒梅独多叶,只缘乐府有新诗”;明代唐寅的“人来种杏不虚寻,仿佛庐山小径深”,李时勉“山边种树绕林垌,几处曾看此独名。花近药栏春雨霁,阴浮苔径午风清。岩前虎卧云长满,树底人来鸟不惊。遗迹尚存仙路杏,只应怀古独含情”;清代征士放的“吾亦知医术,平生慕董君,药非同市价,杏以代耕耘。山下虎收谷,溪边龙出云。芳林伐已久,到此仰余芬”, 翁方钢的“岩幽虎心善,远吹来杏林。但坐掏石泉,溪回鸣玉琴。”等等。

杏林一词渐渐成为医疗行业的专用名词,人们用“杏林春暖”、“誉满杏林”、“杏林春风”这等来赞美高尚医风医德的医生。杏林文化是以董奉医术高明、医德高尚、乐善好施、普度众生的博爱精神为基础,经过历代医家长期践行,自觉培育形成的基本医德信念、价值标准和行为规范,是中华医学理念、从业形态文化的综合表现,是中华物质文明和精神文明的高度统一。

画家:王海滨

按《三国志·士燮传注》:燮尝病死已三日,仙人董奉以丸药与服,以水含之,捧其颐摇消之,食顷,即开目动手,颜色渐复,半日能起坐,四日复能语,遂复常。奉字君异候官人也。

按《神仙传》:董奉者,字君异,候官人也。吴先主时,有少年为奉本县长,见奉年四十馀,不知其道,罢官去。后五十馀年,复为他职行经候官,诸故吏人皆老而奉颜貌一如往日,问言:君得道邪?吾昔见君如此,吾今已皓首而君转少何也?奉曰:偶然耳。又士燮为交州刺史,得毒病死,死已三日。奉时在彼。乃往与药三丸,内在口中以水灌之,使入捧举其头,摇而消之。须臾手足似动颜色渐还,半日乃能起坐,后四日乃能语云:死时奄忽如梦,见有十数乌衣人,来收燮上车去,入大赤门,径以付狱,狱各一户,户才容一人,以燮内一户中,乃以土从外封塞之,不复见外光,恍忽闻户外人言云,太乙遣使来召士燮,又闻除其户士,良久引出,见有车马赤盖三人共坐车上,一人持节呼燮上车将还至门而觉。燮遂活。因起谢曰:某蒙大恩,何以报效?乃为奉起楼于庭中。奉不食他物,唯啖脯枣,饮少酒,燮一日三度设之。奉每来饮食,或如飞鸟腾空来坐,食了飞去,人每不觉,如是一年馀,辞燮去。燮涕泣留之不住。燮问:欲何所之?莫要大船否?奉曰:不用船,唯要一棺器耳。燮即为具之,至明日日中时,奉死,燮以其棺殡埋之。七日后有人从容昌来奉见嘱云:为谢燮加自爱理。燮闻之,乃起殡,发棺视之,唯存一帛,一面画作人形,一面丹书作符。后还豫章,庐山下居,有一人中有疠疾垂死,载以诣奉,叩头求哀之。奉使病人坐一房中,以五重布巾盖之,使勿动。病者云:初闻一物来舐身,痛不可忍,无处不咂,量此舌广一尺许,气息如牛不知何物也。良久物去,奉乃使往池中以水浴之,遣去,告云:不久当愈,勿当风!十数日,病者身赤无皮,甚痛,得水浴痛即止。二十日皮生即愈,身如凝脂。后忽大旱,县令丁士彦议曰:闻董君有道,当能致雨。乃自赍酒脯见奉,陈大旱之意,奉曰:雨易得耳。因视屋曰:贫道屋皆见天,恐雨至何堪?令解其意,曰:先生但致雨,当为立架好屋。明日,士彦自将人吏百馀辈,运竹木起屋立成,方聚土作泥拟数里取水,奉曰:不须,尔暮当大雨。乃止,至暮即大雨高下皆平方民大悦。奉居山不种田,日为人治病,亦不取钱。重病愈者,使栽杏五株,轻者一株,如此数年,得十万馀株,郁然成林。乃使山中百禽群兽游戏其下,卒不生草,常如芸治也。后杏子大熟,于林中作一草仓,示时人曰:欲买杏者,不须报奉,但将谷一器置仓中,即自往取一器杏去。常有人置谷来少而取杏去多者,林中群虎出吼逐之,大怖,急挈杏走路傍,倾覆,至家量杏,一如谷多少。或有人偷杏者,虎逐之,到家啮至死,家人知其偷杏,乃送还奉,叩头谢过,乃却使活。奉每年货杏得谷,旋以赈救贫乏,供给行旅不逮者岁二万馀人。解县令有女为精邪所魅,医疗不效,乃投奉治之,若得女愈,当以侍巾栉。奉然之,即召得一白鼍,长数丈,陆行诣病者门,奉使侍者斩之女病即愈。奉遂纳女为妻。久无儿息,奉每出行,妻不能独住乃乞一女养之,年十馀岁,奉一日,耸身入云中去,妻与女犹存其宅,卖杏取给,有欺之者,虎还逐之。奉在人间三百馀年乃去,颜状如三十时人也。

按《南康府志》:董奉字君异,候官人,有道术,隐庐山为人治病,不受谢,惟令种杏一株,数年成林,杏熟易谷,以济贫民。永嘉中仙去。今庐山杏林,乃其遗迹。