详细简介

朱少鸿(1873~1945),江阴县峭岐乡风戈庄人。母亲死得很早,由其继母抚养长大。幼年就喜爱读书,经史之外,还博览诸家文学著作,因为他在学问上下了不小的苦功,所以二十岁上参加考试,名列前茅,二十六岁时考取了秀才。

朱家的先人八世皆工医,朱少鸿十四岁时即粗知医学,常随其父朱鸿九看病。父死,即弃儒业医。

朱少鸿的医学,寻源于我国汉代名医张仲景,而于《沈氏尊生书》的杂病调理更有心得。他对学业从不自满,虽然后来名声远播,但依然孜孜不倦地学习。不但在家中,就是出诊的时候,坐在轿中也常常手不释卷。他常常说: “学然后知不足,教然后知困。”又说:“医道艰深,人命关天,多问博识,是医者的要旨。”其严格对待学问、业务如此。

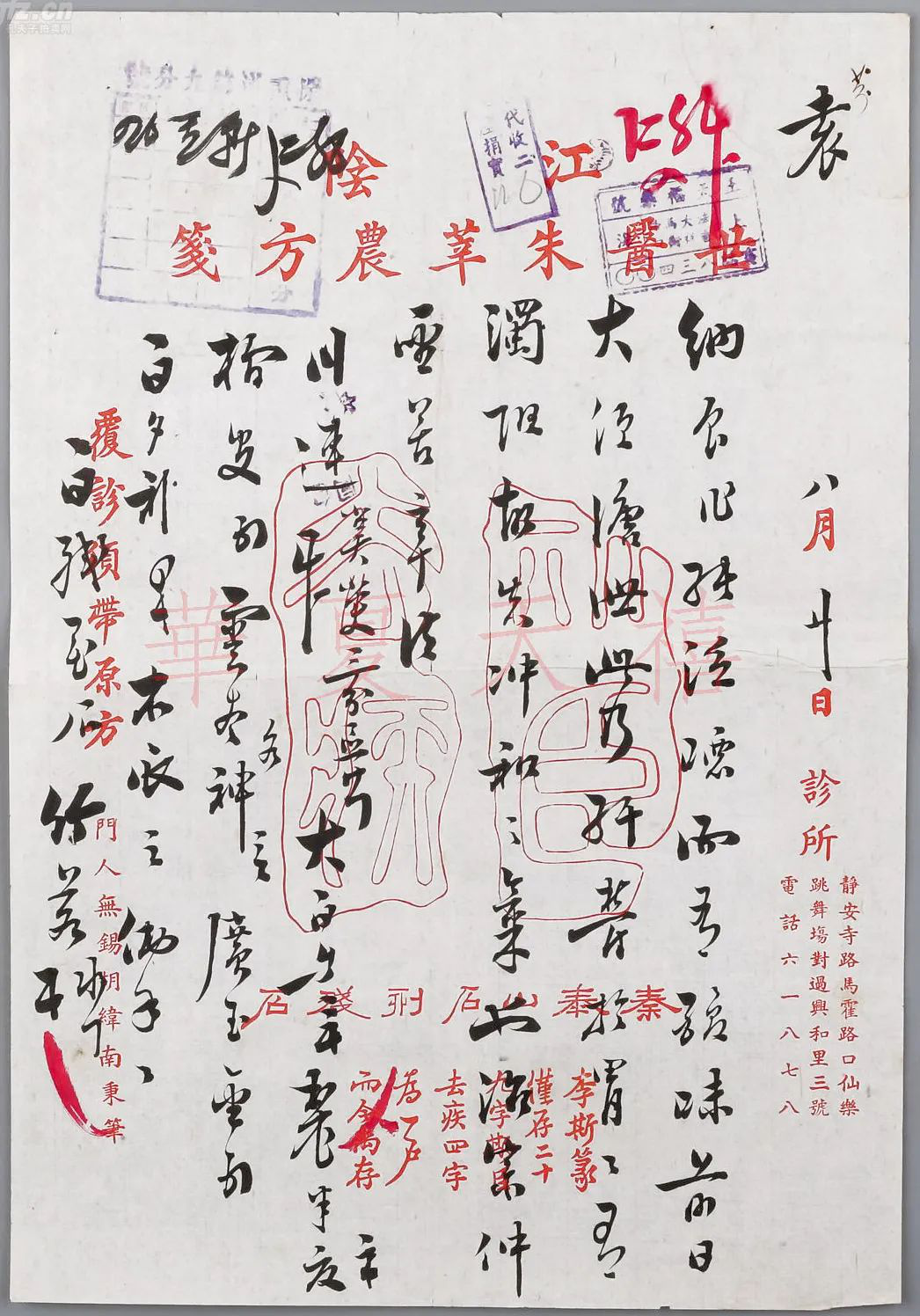

朱少鸿诊病,既不泥于经方,又不拘于时方,擅用苦辛通降以运化中焦,斡旋枢机。对治疗伤寒湿温及调理肝胃郁症,独辟蹊径,力革丹溪、景岳之习。临诊才思敏捷,处方简洁明快,一上午即能诊治五六十人。

少鸿早年在本乡行医,由于他医道高明,看病认真,业务远及常熟、无锡、武进三县。四十岁后,至无锡定期应诊,五十岁左右,迁往上海南京西路同福里,远近就诊者门庭若市。

少鸿端坐案头,凝神致志,自朝至暮无倦容。对每一病人的病情,均详细分析,指出发病的主要原因,然后用药。对到他家就诊的病人,不分贫富,都一视同仁,悉心诊治。有人要求他出诊,他不论时间早晚,不问路程远近,总是随请随去。悬壶上海后,有时回乡小住,远近闻讯求治者接踵而至,他不分亲疏,皆为之细心诊视而不受诊金。

朱少鸿在医疗方面的成功实例,不胜枚举。很多垂危病人,经他诊治之后,往往都能转危为安。

朱少鸿晚年因日寇蹂躏淞沪,出诊不越苏州河。著有《朱少鸿医案》三卷。平生授徒多人,无锡有顾履庄,丹徒有杨贞白,江阴有许履和、吴仁育、陆景唐、夏仁达、仰汉初、仰捧嵛、徐襄臣、徐冶贤。子风嘉,同瑞,亦皆能传其业。

曹永康、邢鹂江供稿

求道

304

0

求道

346

0

求道

297

0

查看更多